ブログ

環境を意識しましょう。

2026.02.13

院長ブログ

私が同じ屋根の下ではじめて過ごしたペットは、両親が買ってきたボールニシキヘビでした。その次にやってきたのは、ボールニシキヘビの餌を飼いに行ったペットショップで母が一目ぼれして衝動買いしてきたグリーンイグアナでした(今だったら𠮟り飛ばしていますね……)。はじめて自分の責任のもとで飼育した動物は、弟が友達からもらってきたクサガメでした(なんで私が面倒みてんねん)。自分の小遣いではじめて買った動物はヨツユビリクガメ。そんなわけで、私の動物との付き合いは、爬虫類からスタートしています。

なので、私の動物飼育の考え方は、爬虫類飼育をベースにしているところがあります。犬や猫の飼育について考えるときも、しばしば、爬虫類飼育的な観点を持ち込みます。爬虫類特有と考えられている考え方が、実は犬や猫の飼育にも役立つんじゃないか、と思われることがよくあるからです。

今日は、その最たるものについてお話ししたいと思います。

「環境を飼う」ということについてです。

「爬虫類を飼うとは、環境を飼うことである」と言われます。爬虫類は、許容できる環境条件の幅が犬や猫(なにより我々人間)に比べて狭く、その種が求める適切な環境を整えてあげなければ、健康に飼育することができないからです。

かつて、エジプトリクガメというカメが大量に日本に輸入され、数千円という安さで売られていた時代がありました。リクガメですから、きちんと飼われていれば当時の個体がまだ生きていてもおかしくないはずですが、現在の日本で、飼育されているエジプトリクガメに出会うことはほとんどありません。名前の通り乾燥した地域にすむエジプトリクガメは、日本の蒸し暑い夏に耐えることができず、バタバタと死んでいってしまったからです。当時は飼育用品もほとんどなかったため、エジプトリクガメに適した環境を作ってあげることが難しかったという事情がありました。

このような爬虫類に元気に暮らしてもらうためには、温度や湿度、神経質な種なら風通しに至るまで、ケージ内の環境を彼らに合うように整えてあげなければいけません。ケージ内をどれだけ彼らの生息地の環境に近づけられるかが、爬虫類飼育成功の鍵となります。発生する病気も、環境の不備に起因するものがほとんどです。

これが、「爬虫類を飼うことは環境を飼うことである」と言われる所以です。だから、犬猫に比べて爬虫類飼育は難しい、とも言われます。

でもね。環境を飼うことであるというのは、ほんとうに爬虫類だけの話なのでしょうか?

私は、そうではないと考えています。

確かに、犬や猫は、適応力の高い生き物です。猫は猫舌ですが、困窮した野良猫は、食べ物が熱い冷たいなどと贅沢を言っていられないので、加熱した食べ物も食べられるようになります(人間の文明と猫の貧困が同じ舌を産むのは皮肉なものだと、昔読んだ本に書いてありました1)。だからと言って、猫のための環境を整える必要はないのでしょうか?

答えは否、です。

たとえば、特発性膀胱炎という病気があります。特発性というのは原因不明という意味ですが、ストレスが影響していることがわかっています。また、発症のリスクファクターとして、「完全室内飼育」が挙げられています2。普通の人間の居住空間では、猫はストレスを感じてしまい、病気になってしまう可能性があるということです。

勘違いしないでくださいね。猫は外飼いのほうがいい、と言っているわけではありません。完全室内飼育の猫は、野良猫に比べて3倍も長生きすることがわかっていますから。ただ、猫を家の中に入れただけでは、まだ足りない、ということなんです。猫がストレスを感じにくい環境をお部屋の中に整えてあげれば、特発性膀胱炎の発症リスクは下がります。猫の生態生理に合わせた環境づくりを行うことで、はじめて、猫を病気にさせない「完全室内飼育」が達成されるのです。

適切なトイレ、隠れて落ち着けるような暗がり、高いところから周りを見渡せるタワー。猫を飼うときも、健康を維持するためにこういった「猫のための」環境づくりが必要です。その点では、爬虫類を飼うのとなにも変わりません。

別の例を挙げると、シーズーという犬種がありますね。この犬種は、ペキニーズとラサ・アプソという犬種の掛け合わせによって作り出されました。ラサ・アプソはチベット原産の犬種、ペキニーズもチベットに源流を持つ犬種です。冷涼で乾燥したチベットで生まれた祖先を持つシーズーは、乾燥から身を守るための適応として、皮脂の分泌量が一般的な犬種より多くなっています。

乾燥した気候では有用なこの体質が、高温多湿な日本の夏には裏目に出ます。皮脂の多い肌は、多湿な環境では細菌や真菌が増殖しやすく、皮膚炎を起こしやすくなってしまうのです。

このような皮膚炎に対しては、余分な皮脂をシャンプーで洗い落としたり、炎症を抑えるお薬を飲ませたりして対処することが多いです。けれど、それ以前の対策として、空調をフル活用して家の中を涼しくし、適度に除湿することで、皮膚炎を起こしにくくすることができます(別の要因を併せ持っていることも多いので、完全に予防できるわけではありませんが)。

シーズーが健康に過ごせるように、部屋の温度や湿度をチベットに近づけてあげる。これは、エジプトリクガメのために部屋の湿度をコントロールするのとまるっきり同じことです。

このように、犬や猫を飼うときも、環境のコントロールは重要です。「環境を飼う」のはなにも、爬虫類飼育だけの特徴ではないわけです。そして、「環境を飼う」ためには、犬や猫がいったいどんな生態・生理を持つ生き物なのかをきちんと知らなければいけません。

その動物がどんな場所に住み、どんな生活をしているのかをきちんと知り、その知識をもとに、飼育環境を工夫し、向上させていく絶え間ない営み。それが動物を飼うことだと思います。

行徳どうぶつ病院は、動物が健康に暮らせる環境づくりもお手伝いしたいと考えています。お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

分類は大事

2026.01.16

院長ブログ

ポケモン最新作『ポケモンレジェンズZA』は、これまでの作品とはバトルシステムが大きく異なることが特徴です。ドラクエ的なターン制バトルから、スマブラめいたアクションバトルへと変化しました。

ここまでシステムが大きく変わると、これまでポケモン廃人たちが培ってきた経験がまったく役立たなくなってしまうように思われます。実際、別ゲームから流入してきた層がポケモン廃人を一掃するのでは、という声もありました。

ところがどっこい、蓋を開けてみれば、勝率の高い上位プレイヤーは、軒並み「これまでポケモンをやってきた人」でした。過去作のランクマッチ上位プレイヤーが、今作でもやっぱり強かったんです。

なぜか。大きな理由のひとつは、彼らが、「タイプ相性をばっちり理解していた」からです。

ゲームには、「火遁が風遁に強い」みたいな相性関係がつきものです。弱点を見つけ出しそこをつくことが強敵攻略の鍵となります。ポケモンもご多分に漏れません。しかし、このゲームが異様なのは、相性関係の複雑さが群を抜いていることです。

たいていのゲームでは、キャラクターの属性として用意されているものなんて5つか6つ。しかしポケモンには、18ものタイプが存在します。これだけでもうややこしい。組み合わせは324通りですからね。それでも、「みずタイプがほのおタイプに有利」とか直感的にわかりやすいものだけならいいですが、「ゴーストタイプはエスパータイプに有利」みたいな、覚えるしかないやんそんなん、というものが死ぬほど存在します。

しかも、タイプの間で有利不利のあり方が一様ではありません。みずタイプの攻撃がほのおタイプに「こうかばつぐん」になり、逆にほのおタイプの攻撃がみずタイプに「こうかいまひとつ」になるというわかりやすい対称性を持つものもあれば、くさタイプの攻撃はいわタイプに「こうかばつぐん」になるのにいわタイプの攻撃はくさタイプに「こうかいまひとつ」にならない(ダメージが軽減されない)という非対称なものもあります。エスパータイプ同士では互いに「こうかいまひとつ」になるのにゴーストタイプ同士だと互いに「こうかばつぐん」になるとかね。全然類推を許してくれない、324通りの完全暗記ものになっているんです。こんなの、一朝一夕に覚えられるわけがありません(私だって小学生の頃からやってなかったら絶対覚えられてないし、なんならいまだに怪しいところがある)。

戦い方が変わってもタイプ相性は同じ。だから、タイプ相性があやふやな新規プレイヤーは、たとえアクションゲームが得意だったとしても、タイプ相性が頭に入っているポケモン廃人に蹂躙されてしまいました(そしてはやくも、オンラインには廃人しか残っていません。悲しい)。

ポケモンで勝つためには、自分のポケモンは何タイプで、相手のポケモンは何タイプで、どちらが有利、という、ポケモンの分類・グルーピングへの理解が不可欠なわけです。

というわけで、ここから本題。動物を飼うときにも、その動物がどんなグループか、という分類の知識はとても大事だというお話をしたいと思います。

行徳どうぶつ病院は、モルモットやハムスターなどの齧歯類を連れた方がよく来られます。

齧歯類のトラブルで多いのは、不正咬合です。歯が伸びすぎてしまって餌が食べられなくなる異常ですね。

不正咬合の予防方法は、その動物に合った適切な餌を与えることに尽きますが、大事なことが2つあります。

ひとつは、齧歯類には、前歯だけが伸びるものと、前歯と奥歯の両方が伸びるものがいることです。

齧歯類、より正確には齧歯目の動物は、大きく3つのグループに分けられます。ネズミ形亜目、リス形亜目、ヤマアラシ形亜目の3つです。ネズミ形亜目にはハムスターやラットが、リス形亜目にはプレーリードッグやシマリスが、ヤマアラシ形亜目にはモルモットやチンチラが含まれます。

3つのグループのうち、ネズミ形亜目とリス形亜目は、前歯しか伸びません。ヤマアラシ形亜目のうち、モルモットやチンチラを含むテンジクネズミ形下目は奥歯も伸びます。ネズミ形亜目とリス形亜目の動物を飼育する際は、前歯の伸び過ぎにだけ気を配れば良いですが、テンジクネズミ形下目の動物を飼育する際は、奥歯の伸び過ぎにも気を配らなくてはいけません。

もうひとつ大事なことは、前歯と奥歯は、それぞれ不正咬合になる理由が異なるということです。

齧歯類の前歯は、齧歯類という名前のとおり、硬いものを齧るために生えています。硬いものを齧ると歯が削れていくので、それを補うように伸び続けるわけです。したがって、伸び過ぎを抑えるためには、堅果や樹皮など硬いものを齧らせる必要があります。

一方、奥歯は、ものをすり潰すために生えています。奥歯が伸びる齧歯類は、とくに草食に特化した種が多いです。繊維質の多い硬い草をすりつぶすために奥歯が削れていくので、それを補うために伸び続けるようになっているのです。したがって、伸び過ぎを抑えるためには、イネ科牧草などの硬い草をすりつぶさせる必要があります。

奥歯の伸びてしまったモルモットやデグーの治療をした後で、飼い主さんから、「硬いものは齧らせていたのですが」という声を聞くことが時々ありますが、硬いものを齧っているだけでは、奥歯は削れていかないのです。

前歯だけでなく奥歯も伸びるグループがあること、前歯の伸び過ぎと奥歯の伸び過ぎは対処方法が違うこと。齧歯類の不正咬合を防ぐためには、こういったことをきちんと理解しておくことが大切です。自分の飼っている動物がどちらのグループなのかわからなければ、正しい対策はできません。逆に、理解していれば、もしカピバラを飼いたくなったときに、何に気をつければいいかもわかることでしょう。

もちろんこれは、齧歯類の不正咬合に限った話ではありません。ほかの動物を飼うときでも、その動物がどんなグループに属していて(ポケモンでいえば何タイプで)、どんな特徴を持っているのか(どのタイプに強く、どのタイプに弱いのか)を把握することは、飼育を成功させる鍵となります。飼育書に書かれていることの意味も、より深く理解できるようになるはずです。

勉強はたしかにめんどくさい。けれど、大切な動物のための、頑張りどころだと思います。なにより、その動物をより詳しく知ることができる契機となりますから、取り組んでいただけると幸いです。

生成AIとの付き合い方

2025.12.26

院長ブログ

当院のブログは、私自身が執筆している院長ブログを除いて、記事の作成に生成AIを使用しています。動物病院のブログとしてはわりと驚異的なスピードで更新されているのは、生成AIに仕事を押し付けているからです。診療に力を使い果たしたあとの頭で、あんなにたくさんの文章を書くことはできません。◯ッドブルに翼を授かればできるでしょうが、あの翼は天国へ行くためのものらしいので1、使わないほうがよいでしょう。別のスタッフが生成AIに作らせた記事を、私はチェックしているだけ。だから、「監修」というクレジットになっているわけですね。

とはいえ、生成AIか作ったものを監修するだけでも、それなりの手間にはなります。なにしろ素の生成AIは、日本語からして怪しい。

たとえば、文章中に箇条書きを入れるとき、和文では次のように書きます。

ポケモンのパラメータに影響を及ぼす要素には、次の3つがあります。

- 種族値

- 個体値

- 努力値

箇条書きに入る前の文は、句点で締められていますね。

ところが、これを生成AIに書かせようとすると、コロンで締めてくるのです。こんなふうに。

ポケモンのパラメータに影響を及ぼす要素には、次の3つがあります:

- 種族値

- 個体値

- 努力値

これは英文の慣習であり、和文としては不自然です。英語ベースで開発されたものだから、そういうことになるのでしょう。

だから、箇条書きのある和文を生成AIに書かせたときには、あとから人間がコロンを句点に直さなければいけないし、次からは句点を使うように生成AIに指示しなければいけません。

このように、生成AIに文章を書かせるためには、まず自然な日本語を生成AIに教え込んでいく必要があるのです。そこからやらなくてはいけないので、思ったほど楽ではなかったりするんですよね。

重要なのは、自然な日本語に直したり、生成AIに自然な日本語を教えるためには、自身が自然な日本語を知っていなければいけないということです。自然な日本語を知らなければ、生成AIが作った文章が自然なのかどうかわかりません。日本語に不慣れなノンネイティブの方が上の例を見ても、「そういうものか」としか思わないでしょう。

これが、生成AIの困ったところです。

現状の生成AIの能力では、まだいろんなことを間違えてしまいます。使用者がその間違いをチェックしなければいけません。だから、「自分がすでに正解を知っていること」でなければ、仕事を任せることができないんです。

もし、みなさんの中に、動物の飼い方、健康管理について調べるために生成AI(GeminiとかChatGPTとか)を使ってみたいという方がいらっしゃったら、この生成AIの限界に、十分注意してください。生成AIに「知識そのもの」を教えてもらおうとすると、間違った知識を得てしまうおそれがあります。

園芸の世界には、「コピペ園芸」という言葉があります。どこの誰が言い出したかわからない植物の育て方が、検証されないまま多くのウェブサイトに転載されもっともらしく紹介されている、どこのウェブサイトを開いてもコピペしたように同じことが書いてあることを揶揄する言葉です。コピペでも正しければいいのですが、しばしば間違っているのが困りもの。

「コピペ園芸」的なものは、動物飼育の世界にも溢れています。「リクガメには温浴が必要」なんてその最たるものでしょう。あれは、アニマル・ウェルフェアみたいな概念が普及する前、生息地から何週間も飲まず食わずで箱詰めにされて日本までやって来て脱水しているカメに、とりあえず水を飲ませるための手段として生まれました2。ルーティーンでやるものではありません。食べ物から必要な水分を摂取していてほとんど水を飲まないタイプの種・個体では、温浴で水は飲まないのに、温浴の刺激でまだ水分を吸収しきっていない便を出してしまい、かえって水分が足りなくなるということも起こりえます。けれど、「リクガメには温浴をさせて」という記事がネットには溢れています。

訓練の不十分な生成AIは、あるいは不適切な指示を受けた生成AIは、こういうものに踊らされて、間違った答えを返してくることがあります。でも、正解を知らないから生成AIに尋ねている利用者は、AIが間違いを教えていることに気づけません。生成AIの利用は、現状ではまだまだリスクを伴います(AIを悪用したフェイクが増えてくると、よりリスキーになる恐れもあります)。

自分の知らない知識を得るために生成AIを活用するとしたら、方法はひとつだけだと思います。「この分野について学ぶために読むべき文献はなんですか」と尋ねること。そして、生成AIが挙げてきた文献を自分で全部読み、内容の確からしさを吟味すること。「どんな本があるのか探してみる」という、勉強をする前でも「自分にできる」作業だけを生成AIにやらせるのです。これなら、生成AIを使わない場合に比べて、間違えるリスクが増えることはなくなるでしょう。書籍の信頼性を判断する方法は、以前の記事でお話ししましたね。

生成AIは、「自分でできるんだけどめんどくさいこと、時間が割けないこと」を代行してもらう道具だと私は考えています。自分にできないこと、知らないことを任せてはいけない。

便利なものではありますが、使い方には十分注意してくださいね。

- 人はなぜ疲れるのか? 積読チャンネル.https://youtu.be/cVsUYVpufIM?si=TsM3gWOsIsFsg8a8 ↩︎

- 坂爪真吾.人はなぜ爬虫類を飼うのか.光文社.2025. ↩︎

あると便利な計測機器

2025.12.05

院長ブログ

はじめに

ポケットモンスターシリーズ最新作、『ポケモンレジェンズZA』が発売されてからもうすぐ2ヶ月が経とうとしています。『ポケットモンスターXY』から5年後のミアレシティを舞台にした新しい冒険を、みなさん楽しまれましたでしょうか。

ZAの特徴は、なんと言ってもそのバトルシステム。過去作のターン制バトルから一変して、リアルタイムに技を出し合うアクションゲームになりました。技の発生と硬直の差でタイプ不利の相手を圧倒できたり、ステージ上の障害物で相手の攻撃を防げたりと、これまでのバトルとはまったく異なる頭の使い方が求められて刺激的です。「ピカチュウ、かわせ!!」が本当にできる日がやってくるとは。

私はずっとこんなバトルがしたかったので、嬉々としてランクバトルに潜る日々を送っています。しかし、これまでとはポケモンや技の採用基準、立ち回りがかなり違うので、「何が強い行動なのか」「どうすれば勝てるのか」を自分で探求しなければいけません。

そんなとき大事なのが、「対戦ごとの振り返り」です。対戦の様子を記録(あるいは記憶)しておいて、どんな行動が強かったか、弱かったかを考えることで、次の対戦ではよりうまく立ち回れるようになります。この積み重ねが、トレーナーとしての力を培ってくれるのです。強いトレーナーは、たいていこれをやっています。反省しないトレーナーは強くなれません。

まるでお仕事みたいですが、実際、「記録と振り返り」は何をするにも大切です。もちろん、動物を飼うときにも。

と、いうわけで、今日は爬虫類飼育の「記録」に役立つグッズ紹介と、記録することの意味についてお話ししたいと思います。

記録に役立つグッズ

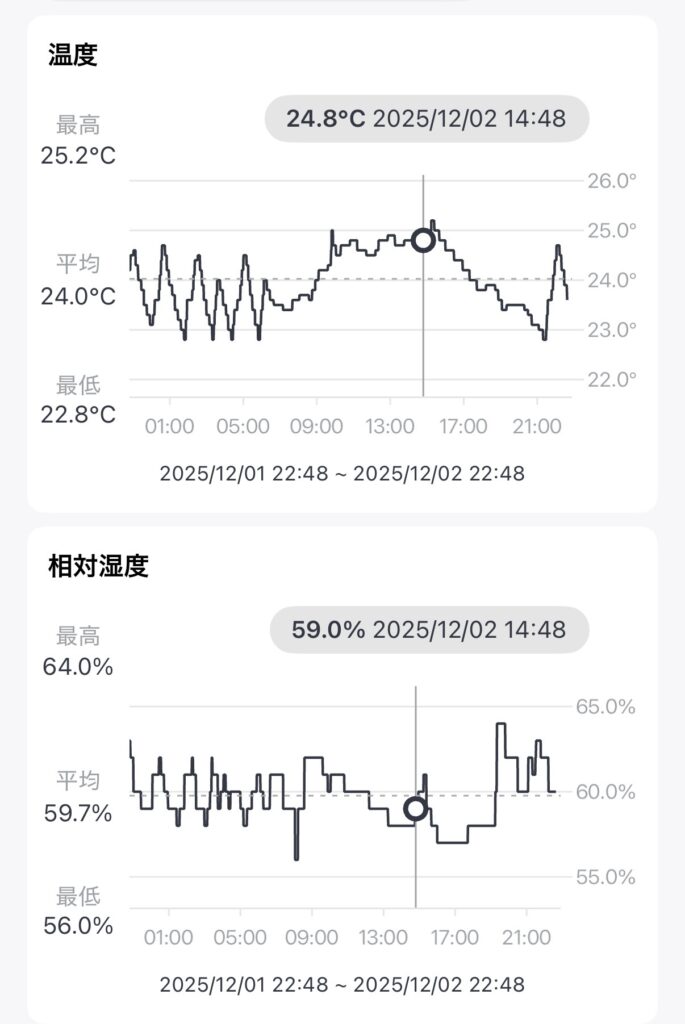

スマート温湿度計

爬虫類飼育では、1日を通じて温度・湿度がどう変化しているのかを把握しておくことが大事です。外出中や就寝中に、ケージの温度が上がり過ぎていた、下がり過ぎていた、ということに気がつかないと、原因がわからないまま生体が体調を崩していくことになるからです。直接見ていられない時間帯にも、温度・湿度の変化を記録しておかなくてはいけません。

そんなとき便利なのが、スマート温湿度計です。

BluetoothやWi-Fiを介してスマホと連携でき、温度・湿度の変化をリアルタイムにスマホに届けてくれます。外出先でも、スマホアプリから温度や湿度が確認できるので、ケージ内の環境を細やかに把握することができます。さらに、たいていは数年分のデータをクラウドに保存しておけるので、先月に比べてどうか、去年と比べてどうか、といった比較もすることができます。生体が体調を崩したとき、何がいけないのか考えるためにとても有用なデータを残してくれる装置です。

輻射式温度計

新型コロナウイルス感染症が流行り始めたとき、病院などに行くと、おでこにピッてして体温を測られることがよくありましたよね。あのように、対象に直接触れずに温度を測る装置を輻射式温度計といいます。検温以外では、揚げ物を作るときに油の温度を測ったり、ピザを焼くときに窯の温度を測ったりするために使われます。

爬虫類を飼うときは、これもあると便利です。瞬時に温度を測れるので、「バスキングスポットはちゃんと温かくなっているだろうか?」と心配になったときなどに、ピッと即座に確かめることができます。また、生体を押さえつけずに、表面温度を測ることもできます。お手軽にあちこち温度を測れるので、ケージ内の温度勾配がどうなっているかなどを把握するのに役立ちます。

照度計

とくに昼行性の爬虫類を飼育する場合、測らなければいけないのは温度だけではありません。明るさ、照度もとても重要です。暗い環境では、温度条件が良くても生体の活性は上がらないからです。

この明るさを測る機械が照度計です。これがあれば、ケージ内、とくにバスキングスポットが生体に必要な明るさになっているのかを、確かめることができます。

紫外線ランプの紫外線量が次第に減っていくことはいまや常識ですが、照度自体も同様に、時間が経つと下がっていきます。たとえば、爬虫類飼育にもよく使われるメタルハライドランプは照度の減衰が激しい照明で、1年くらい経つと照度がもとの80%くらいに下がってしまいます。iPhoneのバッテリーみたいですね。そのため、きちんと期待する明るさが出ているかどうかも、照度計を使って計測しておくことが望ましいです。

そのほか、屋外の照度を測って、太陽と人工光源との圧倒的な差に打ちひしがれるのも、爬虫類飼育者にとっては必要な儀礼と言えるでしょう。

UVチェッカー

さきほども触れましたが、紫外線ランプから出る紫外線は次第に減衰していきます。1年も経てば、多くの紫外線ランプはほとんど紫外線が出ていない状態になってしまうでしょう。

紫外線は昼行性爬虫類の健康維持に不可欠なものです。だから、取り付けているランプからちゃんと紫外線が出ているのかどうかは、まめに調べてあげなくてはいけません。

これに関しては測定器が高価かつ規格が定まっているわけではないので、日焼け止めについてくるUVIチェッカーのようなものでも大丈夫です。紫外線で色がつくタイプであれば、はじめにどれくらい色が濃くなるのかを記録しておいて、同じ濃さを維持できるかどうかを見ていけば、機器の交換タイミングを捉えることができます。

ちなみに、こちらも、太陽にかざしてみて、人工照明の非力さに絶望してみるとよいでしょう。

測った数値の使い方

以前、体重測定について解説した記事でも書きましたが、これらの機器で記録したデータは、「変化を見る」ために使います。単発で、たとえばカメの甲羅の温度を測ってみたとして、それが何度だったら正常なのかは、まだよくわかっていません。バスキングスポットを何度にしたらいいのかというのも、リクガメみたいなメジャーな動物であっても言ってることがみんなばらばら。だから、過去からの「変化」を追いかけ、「比較」することで、問題があるかないかを判断するのです。

たとえば、飼っているリクガメの食欲がなくなってしまったとします。甲羅の温度を測ってみたら29℃でした。このとき、元気に餌を食べていたときの甲羅の温度は33℃だったという記録(記憶でもいいです)があれば、「ひょっとして寒いのでは?」と推測することができます。そのうえで、クールスポットの温度は元気だったときと同じだけれど、バスキングスポットの温度は元気だったときよりも低いということがわかれば、「バスキングランプを大きくすればよいのでは?」という解決案を導き出すことができます。ご自身では判断できなかったとしても、そのデータがあれば、我々がアドバイスしやすくなります。

大事なのは、どうぶつが元気なときもきちんと記録をとっておくことです。そのために、さまざまな計測機器を、手元に置いておくとよいのです。

おわりに

以上、「記録」に便利なグッズについてお話してきました。動物飼育では何が役に立つのかわからないもので、いろんなことを記録しておくと、のちのちそれに助けられるということはよくあります。なんでも記録しておくことはとっても大事。温度計なんて、なんぼあってもええですからね。

ただ、記録と振り返りをきちんとしていると、意に沿わない結論が立ち現れてくることもあります。良かれと思って取り入れてみたけど、どうもうちの子とってはあまり良くなさそうだぞ、ということは少なくありません。そういうときは、ネットの声に惑わされず、データを信じて素直に修正しましょう。

ちなみに、ポケモンZAにおいて辿り着いた結論は、「ガブリアスを使え」でした。私はその結論に従い、泣く泣く大好きなカイリューをベンチに……入れることなくまだ使い続けています。本当に強いトレーナーなら、好きなポケモンで勝てるよう、頑張るべき。カリンの言葉を胸に、他のポケモンに意識が向いているガブリアスをメガカイリューのれいとうビームで後ろから撃つ日々です。

人の上に立つ者がそんなことをしていていいのか。

エキゾチックアニマルを診たい学生さんへ

2025.11.24

院長ブログ

行徳どうぶつ病院では、犬猫以外のどうぶつ、いわゆるエキゾチックアニマルの診療も行なっています。そのため、将来、エキゾチックアニマルを診る獣医師になりたいという学生さんが、見学に来られることがあります。

そんな学生さんたちにお伝えするのは、「エキゾをやりたいのであれば、まず犬猫の診療経験を積んでください」ということです。これは私個人の考えではなく、エキゾチックアニマル診療をしている獣医師に広く共有されている考えだと思います。犬猫の診療経験のある人しか雇いません、というエキゾ専門病院もあるくらいですからね。

なぜか。エキゾチックアニマルの診療は、犬猫の診療がベースとなっているからです。

これには、異議を唱える方もいらっしゃるかもしれません。なんでやねん、犬とトカゲなんて全然別のどうぶつやろが、犬猫の常識が通用するかい、なんてね。正直に言うと、私もはじめはそう考えていました。でもね、やっぱりエキゾを診るためには、犬猫の診療経験が必要なんです。

今日は、そこのところ、なぜ、エキゾチックアニマルを診るのに犬猫の診療経験が必要なのかということを、掘り下げて書いてみることにします。

「犬猫の診療がベースになっている」ということには、2つの要素があります。

ひとつは、技術。

わかりやすいのは採血でしょうか。犬猫の血管は、身体が大きい分、当然ながら多くのエキゾチックアニマルの血管よりも太いです。柴犬の脛のところにある静脈は、ウサギの大静脈くらいの太さがあります。けれどね、採血をしたことがない人は、その「太い」血管でも、採血を失敗しちゃうんです。そんな状態で、もっと細いウサギの血管から採血ができるでしょうか。ウサギはストレスに弱いですから、時間をかけてなんどもなんどもやり直すわけにもいきません。

エキゾの採血をするためには、血管が太くて、採血に協力的な子が多くて、身体が大きいのでがちっと身体を抑えても大丈夫な、採血しやすい犬や猫の採血を通じて、まず採血自体がうまくなる必要があります。血管の細い子猫や、なかなかじっとしてくれない犬の採血がスムーズにできるようになってはじめて、ウサギの血管にも針が当たるようになる。

ほかの手技でも同じです。レントゲンをとるときも、エキゾよりは頑張ってくれる、協力してくれる犬猫相手に経験を積み、適切なポジショニングを頭に叩き込んでいるから、エキゾの撮影をするときに最小限の保定でさっと撮ることができるんですね。

これが、「犬猫の診療がベースになっている」ことのひとつの要素です。

ただ、より重要なのは、もうひとつの要素です。

それは、「病気を診断する」という思考の枠組み。

ある「症状」を呈するどうぶつがいる。皮膚科の記事でもひとつの症状に対していろいろな原因があることを紹介しているかと思いますが、症状と原因は一対一対応ではありません。このどうぶつでこの症状が出たら原因はコレ、という簡単なものではない。だから獣医師はそのどうぶつを前にして、何がその症状を引き起こしているのかを追究していきます。飼い主さんからお話を聞き、どうぶつの状態をよく観察し、必要に応じて様々な検査をする。このときの思考の進め方には、一定の「型」があります。

例を挙げましょう。

身体をびくびく震わせる全身けいれんを繰り返すどうぶつがいるとします。このどうぶつを診るとき、獣医師は、一足飛びに、「原因はこれではないか」と考えることはしません。けいれん発作を起こす原因はおおきく3つのカテゴリーに分けられるので、まずはそのどれに該当しそうかを判断します。

3つのカテゴリーのひとつは反応性発作と呼ばれるものです。これは、ざっくり言えば身体に原因がある発作。中毒や肝不全、腎不全、低血糖、低カルシウム血症などの病気がまずあって、それが脳に影響を与えて発作が起こります。

ふたつめは構造的てんかんと呼ばれるものです。脳梗塞などの血管障害や、脳炎、脳腫瘍など、脳に構造的な異常が起きていて、それによって発作が起こります。

みっつめは特発性てんかんと呼ばれるものです。脳炎などの構造的な異常がみつからないのに発作が起こります。特発性とは「原因不明」という意味ですが、遺伝子の関与が証明されているタイプのものも含まれます。

特発性てんかんは、多くの場合、反応性発作の可能性と構造的てんかんの可能性を否定することでしか診断できません(なにしろ原因不明ですから)。構造的てんかんの診断には、多くの場合MRIが必要になりますが(一部の感染症は、血液検査で調べることができます)、ほとんどの動物は麻酔をかけなければMRIを撮ることができません。反応性発作であれば、身体に異常が起きているので、血液検査や超音波検査など、麻酔をかけずにすぐにできる検査で見つけられる可能性が高いです。

そのため、獣医師はまず、反応性発作の原因となるような異常がないかどうかを調べます。そして、そこで異常が見つかれば、その異常を引き起こす病気をリストアップし、そのどれに該当するのかを調べるステップに進みます。異常がとくに見つからなかったら、MRIなどを駆使して、構造的てんかんの原因となる脳内の異常がないかどうかの調査に進みます。MRIを後回しにするのは、麻酔によるどうぶつへの負担が大きいからです。麻酔をかけなくても見つけられる原因で発作を起こしているどうぶつに麻酔をかけると、どうぶつに無駄なリスクを負わせることになります。なので、先に麻酔をかけずに診断できる原因を調べておくのです。まずは動物に負担の少ない検査からはじめて、見つけやすい(かつよくある)病気をチェックしていき、原因がわからない場合に、より負担の大きい検査に進んでいくというのが、どうぶつに優しい診断の進め方です。

MRIにより構造的てんかんの原因となる異常が見つかれば、さきほどと同じく、その異常を引き起こす病気をリストアップし、そのどれに該当するのかを調べていきます(MRIの場合は、その写り方で病気の特定ができることも多いですが)。それも見つからなければ、特発性てんかんと判断して治療をはじめます。

このように、獣医師は、まずおおまかなカテゴリーのどれに該当しそうかを判断し、該当するカテゴリーが特定できたら、そのカテゴリーに含まれる個々の病気について検討する、というように、徐々に的を絞っていくことで診断を進めていきます。この犬種では脳炎が多いといったデータはもちろんありますが、それは「構造的てんかん」というカテゴリーに落とし込んだあとではじめて検討するもの。脳炎の多い犬種だからといって肝不全による発作が起きないわけではないですから、見落としを防ぐために網羅的に、順を追って検討していくのです。

このような診断の「型」は、動物種が違っても変わりません。ウサギだろうがフトアゴヒゲトカゲだろうが同じです。ウサギでは構造的てんかんの原因のひとつとしてエンセファリトゾーンによる脳炎が考慮されるし、フトアゴヒゲトカゲでは反応性発作の原因のひとつとしていわゆるくる病による低カルシウム血症が考慮される、というだけの話です。ウサギだって低カルシウム血症になる可能性がないわけではないですし、フトアゴヒゲトカゲにだって脳炎を引き起こす病原体はいます。トカゲのけいれんだからくる病だ、と安直に判断はできません。必ず網羅的にみていく必要があります。

で、このような診断の「型」を身に着けるには、犬猫の診療を通じてトレーニングを積むのがいちばんなんです。犬猫では、さまざまな疾患の診断基準やガイドラインが確立されていて、どの検査をどの順番で行なえばよいか、検査でどういう結果が出たらどの病気と判断するのかが比較的よくわかってきています。受けさせられる検査の種類も多い。ある症状を前にして、どのように診断にたどり着けばいいのか、進むべき道を記した地図がある程度できあがっている。知らない土地に行くときにGoogle Mapのお世話になるように、道の進み方を把握するには地図を手にしておくに越したことはありません。

残念ながら、多くのエキゾチックアニマルではこの地図がまだ十分にはできあがっていません。ぽつりぽつりと、エンセファリトゾーン症があるなぁ、くる病があるなぁ、というのが書かれているだけ。検査も犬猫ほどなんでもできるわけではなく、あいだを繋ぐ道は、シーカータワーを起動する前のハイラルみたいに(このたとえ前にもしましたか?)おぼろげです。そんな状態でいきなり飛び出したら、道に迷い、雪山で遭難して死ぬだけです。けれど、犬猫の診療で身に着けた地図と方向感覚があれば、どちらに進めばいいのか、あたりがつけやすくなります。ヒョウモントカゲモドキにはこの検査はできないし基準値もない。でも、こっちの方向に進んできたら先にはおそらくこれとこれがあるから、それらを想定した治療をしてみよう、というふうに。だからまず、犬猫の診療で地図を手に入れておくんです。

これが、「犬猫の診療がベースになっている」ことのほんとうの意味です。

もしいま、これを読んでいるあなたがエキゾをやりたい学生さんだとしたら、将来はエキゾ専門医を目指しているのだとしても、まずは総合病院で修行を積むことをおすすめします。そして犬や猫のことも、ちゃんと好きになってください。「スキルアップのために嫌々やる」というのでは、どうぶつの命は預かれませんからね。遠回りに見えても、結局はそれがいちばんの近道になるはずです。

ちなみに行徳どうぶつ病院では、いつでもみなさんの見学を受け入れています。

よろしく。

リクガメの冬支度

2025.10.31

院長ブログ

ついこの間まで夏だと思っていたのに、すっかり寒くなりましたね。すでにヒートテックが手放せない院長の名古です。それでも手がきんきんに冷えてやがって、妻に「生きてる?」と心配されます。秋、恋しいよ秋。どこへ行ってしまったの。

気温が下がってくると、リクガメたちの様子にも変化が現れます。夏のあいだは明るくなる前から餌皿の前で待機して飼い主に圧をかけていましたが、いまでは照明が点いて暖かくなってくるまで起きてきません。それ自体は自然な変化なので慌てる必要はないですが、そんな姿を見ると、そろそろ冬支度をしないとなあ、と思います。

やることはふたつ。寒さ対策と、乾燥対策です。

と言っても、うちは飼い主(私)がずぼらなのであらかじめオートメーションを施してあり、室温が24℃を下回ると勝手に暖房がつくようになっているので、それほどやることがあるわけではありません。だからヒートテックが手放せなくなっても、悠長にかまえているわけですね。科学の力ってすげー。こういう場所なので具体的な商品名を挙げるのは憚られますが、外出中でも温度や湿度がわかったり、出先からエアコンの操作ができたりするIoTデバイスは、動物飼育にとても役立つので採り入れ得です。常に誰かが家にいるという小泉政権以降なかなか確保が難しくなった環境ではない方は、使ってみるとよいと思います。常に誰かが家にいるとしても、機械に任せられるところは機械にまかせてしまったほうが楽ちんですしね。

で、我が家で行っているエアコン以外の寒さ対策は、カメたちのケージの下にパネルヒーターを敷くことです。うちにいるヨツユビリクガメは分布の北限が宗谷岬と同じくらいの緯度になるカメなので、実のところ、上に書いたエアコンの設定温度で保温は十分。エアコンが壊れない限り、個別に保温は必要ありません。ただ、勧めておきながらなんですがWi-Fiを介したエアコン管理はネットワークトラブルのリスクを抱えていて、Wi-Fiの不調により寒いのにエアコンが作動しない、ということが起こりえます。そんなときに備えて、ケージの中に一ヶ所、カメたちが体を温められる場所を設けておくのです。パネルヒーターなので空気を温める力はありませんが、直接暖をとりながら床材の中に潜っていれば、当座の寒さを凌ぐことができます。

なお、もっと暖かいところに棲んでいるカメを飼っていたり、小さな子ガメを飼っているならば、白熱電球や赤外線ヒーター(ケージの網蓋のうえに置くやつが売られていますね)も併用して、さらに温度を上げる必要があります。エアコンの設定温度を30℃にする方法もありますが、人間がつらいことと、電気代が天文学的な数字になることからお勧めしません。

乾燥対策のほうは、意外に思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。ヨツユビリクガメは砂漠みたいなところに棲んでいて、乾燥系のリクガメ、湿気は苦手なんて言われていますから。でも、実はそこまで乾燥に強くはありません。乾燥がきつい時期は土に潜ってやりすごしていますからね。冬の日本の屋内の砂漠なみの湿度(加湿器をつけていないときの我が家の湿度は30%を切ります。サハラ砂漠のほうがまだ潤っていますね)ではなかなか厳しいので、対策が必要です。過度な乾燥は、呼吸器疾患、皮膚疾患、脱水による腎疾患、成長線の乾燥による甲羅の成長異常(ぼこつき)を招きます。

我が家の対策はシンプルに加湿器です。我が家にはひでりでスリップダメージを受ける人間(私)と慢性腎臓病の猫がいるので、カメがいようがいまいが加湿器は必須(カメの話だと思って油断していたそこのあなた、いまちょっと大事なこと言いましたよ。乾燥した空気は体から水分を奪う力が強いので、ただでさえ脱水しやすい腎不全の猫をよりカラカラにしてしまいます。乾燥、ダメ、絶対)。どうせ部屋ごと加湿しているので、それがついでにカメの乾燥対策にもなっています。

加湿力だけで言ったらスチームタイプがいいのですが、猫が乗ると危ないし、電力消費量がえげつないので使いにくく(妻が別の部屋で作業をするときに小型のスチーム式加湿器を使うことがありますが、加湿器と電気ケトルと電子レンジを同時に使ったらブレーカーが落ちました。リビングで24時間使用は無理そう)、やむなく気化式のものを使っています。本体が生産終了していて、替えのフィルターがビックカメラの通販でしか手に入らないので、毎年ひやひやしながら冬を迎えます。セールだからと知らないメーカーの製品にとびつくのは良くない。みなさんは高くても大手のやつを買うことをお勧めします。

なお、これだけでは幼いリクガメにはつらいことがあるので、さらに素焼きのシェルターを置いたり、霧吹きしたりして、湿度の高い場所、時間を作ることで乾燥を防いでいきます。

爬虫類が体調を崩す原因の第一は不適切な温度、第二は不適切な水環境(飲水・空気中の湿度を含む)です。冬場はどちらもが望ましい条件から外れてしまうので、こうして対策しなければいけません。

まあ、さっきも書いたようにヨツユビリクガメは冬のある地域(生息地によっては気温がマイナス50℃とかになる)に生息するカメなので、冬眠させてしまえば冬の管理はかえって楽です。ただ、いまの住まいではカメを安全に冬眠させられる場所がないので、冬眠せずに冬を越せるように、こんな準備をしています。

爬虫類飼育は冬が鬼門。みなさんも、大事などうぶつが体調を崩さないように、しっかり冬支度をしてあげてくださいね。

リクガメに明るさ、足りていますか?

2025.10.20

院長ブログ

はじめに

ご無沙汰しております、院長の名古です。

すでに十分好き勝手に書いている気がする院長ブログですが、先日、「もっとらしさを出していきましょう」と本部の人に言われました。なので、今回は内容までも、自分の趣味に全振りした話をしていきたいと思います。

リクガメの話です。

ウチは、陰だ

と言いながら、まずは唐突に自販機の話をさせてください。ちゃんとリクガメの話に繋がるのでご安心を。

うちの病院の前には自販機が2台並んでいます。診察待ちのあいだにご利用いただけるように置いてあるものですが、便利なので私も利用することがあります。

片方はキャッシュレス決済が可能なので、現金を持たない派である私(ズボラなので電子決済で記録を残しておかないとお金の管理ができない)はもっぱらそちらを使うのですが、ここで難点がひとつ。駅ナカの自販機のようにスマホをタッチしただけでモバイルPASMOから引き落としてくれないので、その都度お財布アプリを立ち上げないといけないのです。

お財布アプリを起動するには生体認証が必要。私はiPhoneユーザーなので顔認証です。スマホと見つめ合うだけでロックが解除されるお手軽機能ですが、うちの自販機とは相性が悪い。自販機は南東に向いて置かれているので、購入者は太陽を背負って立つことになります。すると逆光で顔が陰になり、顔認証がうまくできなくなるのです。何度やっても認証されず、やむなくパスコードをぽちぽち打ち込んで購入することがしばしばあります。

顔認証は逆光に弱い。そのことに、私はうちの自販機の前で気がつきました。

ただ、室内で照明を背に顔認証を行っても、うまくいかないことはありません。逆光で使えなくなるのはあくまで屋外での話です。なぜ屋外でだけ使えなくなるのか。

答えは簡単。屋内の照明に比べて、太陽が明るすぎるからです。いえ、正確には、太陽に比べて屋内の照明が暗すぎるからというべきでしょう。屋内の照明は弱いので、逆光でも顔が見えなくなるほどの陰にはならないんですね。

太陽の日差し、本物の日向に比べたら、室内の照明なんて日陰に等しいんだなあとということも、私はうちの自販機の前で実感しました。

お前の光じゃ淡すぎる

では、実際に室内の照明が太陽光に比べてどれくらい暗いのか、数字で比較してみることにしましょう。

日本産業規格(JIS)では、屋内施設の推奨照度が定められています。これによると、一般的な建物空間では、750lx程度の照度があればよいとされています。明るさが求められる手術室でも1,000lx程度。多くの照明は、この基準に基づいて作られています。

一方で、屋外の照度はといえば、晴れの日の午前10時で65,000lx、真昼には100,000lxにもなります。曇っていても午前10時で25,000lx、真昼は32,000lx。

屋内と屋外の照度の差は、最大で100倍以上にもなるわけです。圧倒的な差ですよね。日陰どころじゃなかった。ライオンの前にチワワがいるようにしか見えません。そりゃあ、カメラも正しく機能しなくなるというものです。

でね、この明るさの差、家の中は暗いという事実が、リクガメ飼育においては重要になってくるのです(ほら、繋がった)。

リクガメ飼育においてもっとも重視すべき設備は照明です。カルシウム代謝のためのUVBばかりが注目されがちですがそれ以前に、「飼育環境がきちんと明るい」ということが、カメの健康維持には必要不可欠だからです。

光は、睡眠を始めとした生理リズムを整えるトリガーになり、食欲を刺激し、精神面にも影響を与える重要な環境因子です。不適切な量・質の光のもとでの飼育は、不適切な温度での飼育と同じように、カメの元気を奪っていきます。視覚で食べ物を認識する彼らは、明るく自然な光のもとでないと、食べ物の色を正しく認識できません。そのせいで「これは食べ物だ」と判断できず、ご飯を食べないなんてことも起こります。

なにより、リクガメは(少なくとも、草原に住むリクガメは)、明るい光が大好きです。高輝度な照明を使うと、朝、照明がついたとたんにカメたちはバスキングに出てきます。そこが暖かいからではありません(点いたばかりなので暖まってない)。明るいからです。環境エンリッチメントの観点からも、明るい照明を使ってあげることが大切です。

その点で、室内の照明はぜんぜん力が足りてないんですよね。人間の目には明るく見えても、家電屋さんで明るさを売りに売られていても、太陽光の下で生きてきたカメにとっては、その光は淡すぎるのです。

身に纏ってる空気は太陽と遜色ありません

じゃあ、どんな照明を使えばよいのでしょうか。

その答えは、現状ではほとんど一択となっています。メタルハライドランプです。

メタルハライドランプは、もともと、体育館のような天井の高い場所や、夜間工事の現場などで使われる照明です。とても明るく、演色性(太陽光の下での色の見え方にどれだけ近いかの指標)の高い光を放つ特徴があります。スペクトルも太陽光に近く、赤外線、紫外線領域までカバーするので、「もっとも太陽に近い照明」と呼ばれています。

爬虫類用に製造販売されている照明の中で、これを上回る性能のものはありません。ガチ勢の方々はみなさんこれを使っていますし、うちでも使っています。ほかの照明で、明るいといわれるものでもせいぜい10,000lxというところ、メタルハライドランプは、もっとも消費電力の小さなランプでも35,000lxくらい出せます(私調べ)。直視するのが辛いくらいです(紫外線が出ているので、そもそも直視してはいけませんが)。

これ、使ってみたら、たぶんその日から効果を実感するのではないかと思います。比較実験を行った論文があるわけではないので獣医師として軽々に口にすべきではないのかもしれませんが、明るさが改善されることによる食欲、活動性の変化には、目を見張るものがあります。

温度・湿度は適切なはずなのにどうもカメの食欲が出ないとお悩みの方は、使ってみることをお勧めします。

ただ、だかそれでも秀才止まりだ、という点は、理解しておいていただく必要があります。人類が発明したどんな照明も、太陽には敵いません。屋外飼育ができるなら、させてあげた方がいい。あくまで室内でしか飼えない場合に、最大限良い環境を用意してあげるにはどうするか、という話です。

俺だけで戦うんじゃない、仲間で戦うんだ

また、メタルハライドランプがあればそれでいいかというとそうでもありません。爬虫類用のメタルハライドランプはスポットライト型なので、ケージ全体を照らすには照射範囲が足りません(爬虫類用以外のメタルハライドランプは、水俣条約の発効以降、すでにほとんどが製造終了となっています)。メタルハライドランプの届かない部分を照らすために、複数の照明が必要です。

自然な明るさをもたらすという観点からは、高演色性のLED、色温度で5500〜6500Kくらいのものが良いでしょう。90㎝×45㎝くらいの広さのケージでは、最低100W相当のものが適切です。植物育成用の照明の中に良い製品が多くあります。これらを活用して、明るい環境を作ってあげてください。

おわりに

リクガメを含む昼行性爬虫類の飼育において、「明るさ」は、比較的軽視されがちなのではないかと思っています。もちろん、長年飼われている方々はその重要性をご理解されていますが、一般的な飼育指南書やインターネットの記事には、その大切さが書かれていないことがほとんどです。爬虫類特有の注意点であるために、紫外線のことばかり強調され過ぎていますが、紫外線不足の影響が出てくるのは数ヶ月単位のこと。実は対策の優先度はそれほど高くありません(長期的に無視してはいけません)。照度不足は、明日ごはんを食べてくれるかどうかに影響するので、照明まわりではもっとも重視すべき問題となります。

すでにリクガメを飼っている方々も、これからリクガメを飼いたいという方々も、ちゃんと明るい環境を作れているかということを、意識していただけると良いと思います。

きっと、新しい扉が開けるはずです。

健康診断のすすめ

2025.08.01

院長ブログ

大腸内視鏡を受けた話

みなさんは、大腸内視鏡検査を受けたことがありますか。私はあります。去年の春から初夏にかけて、合計2回、あの暴力的な管に大腸を貫かれるはめになりました。

きっかけは、会社で受けた健康診断で、便潜血が認められたことです。精密検査を勧められ、健診を受けた病院は家から遠かったので近所の病院に相談したところ、紹介状を書くので大きい病院で大腸内視鏡の検査を受けなさいと言われました。

大腸内視鏡検査、これは地獄のような検査でした。前日から食事制限、夜からは絶食。夕方6時から食事がとれなくなるので、仕事が終わった時にはもうごはんが食べられない。実質24時間以上の絶食を強いられます。そのうえでまる1日病院に缶詰め、朝から下剤をがぶがぶと飲まされ数分ごとにトイレにGO。もう下剤以外出てこないという状態になったら検査待ちの待機列に組み入れられ、順番が来たらお尻丸出しで肛門から管を突っ込まれる。内視鏡が腸の中を通っていくときには、まるでチェストバスターが体内を這いまわっているような異物感、圧迫感を覚えます。空腹感に苛まれるわ時間はとられるわ辱めを受けるわお腹は気持ち悪いわと、検査における「嫌ポイント」を全部乗せにしたような検査でした。

しかも悪いことに、その検査では大腸ポリープが見つかったのです。肉眼所見は悪いもんじゃないが、とった方がいいとお医者様は言いました。合併症への準備が今日はないから、日を改めてやることになるけど、と。

ん? するってーとなんですかい? 私はこの苦行を、もう1回するってことですかい?

というわけで、1ヶ月ほどのインターバルをおいてもう1度、私は大腸内視鏡を突っ込まれ、ポリープの切除手術を受けることになったのでした。

2回目の大腸内視鏡は、1回目よりも大変でした。というのは、今回は腸を切っているので、粘膜が回復するまで、食事制限が継続したからです。

術後1週間、油ものはだめ、野菜はだめ、パンなどの消化の良いものしか食べられない。

自分で作る朝食と夕食は食べられるものだけを使って作ればよいですが、昼食が面倒でした。コンビニやスーパーのお弁当はたいてい揚げ物ですし、付け合わせの野菜もついていますし、選べるものがあんまりない。しかたがないのでプレーンな食パンやらおにぎりやらを食べるのですが、あまりにも味気ない。途中からはカロリーメイトを食べればいいという気づきを得て昼ごはんがかろうじて「味」を取り戻すのですが、切なさの募る日々を過ごすことになりました。

1週間が経って血便が出なくなり、おそるおそるオイルパスタを食べて、何事もなかったときの解放感はひとしおでした。

このときのことは、その後、なんとなく昼食メニューのひとつになったカロリーメイトを食べていたら、居合わせた上役から「院長がお昼にそんなものを食べていたら、実習生からろくに昼食もとれない病院だと思われるからやめなさい」と理不尽に叱られたことも含めて、なかなかにしんどい体験として記憶されています。

それでも、まあ振り返ってみれば、健康診断で潜血反応が見つかって、きちんと治療にまでつながったことは幸いだったと思います。医者の不養生といいますか、自分自身の健康状態にあまり興味のない人間なので、健診を受けていなければ、ポリープの存在にも気づかずずっと放置していたはずですから。

健康診断、大事です。

健康診断の意義

と、いうわけで、今回は、動物も健康診断が大事だよ、という話をしていこうかと思います。病院に来るだけでもストレスを感じる動物たちを、トラブルがないのにわざわざ病院に連れてくることに抵抗のある飼い主さんも少なくないでしょうが、それでも連れてくるだけの価値が、健康診断にはあるからです。

動物に定期検診を受けさせる意義は、3つあります。順番にみていきましょう。

病気の早期発見

ひとつめは、隠れた病気の早期発見につながること。

気づかぬうちに私が大腸ポリープを抱えていたように、動物も、知らず知らずのうちに病気を抱えてしまっていたということはよくあります。かつて、猫の肥大型心筋症という病気は、突然死を招く病気でした。重篤になるまでほとんど症状が現れないため、気づかれないまま進行してしまっていたからです。いまでは、心臓の検査によって早期に発見し、進行を抑えることができるようになっていますが、症状が現れないまま進行する点は変わらないため、定期的な検査を受けなければ、やはり手遅れの状態で病気に気が付くということになってしまいます。

当グループのデータでは、健診を受けた犬猫の27%に病気や異常が見つかっています。7歳以上に絞ると、そのパーセンテージは犬で40%、猫で32%に上がります。なかなかの確率ですよね。隠れた病気を早期に見つけるために、健康に見えても健診を受けるのはとても大事なことなんです。

基準値の把握

ふたつめは、その子にとっての基準値を把握できること。

血液検査などを受けると、各項目の結果が「基準値」とともに伝えられ、基準に比べてどれくらい高い(あるいは低い)からこういう病気が疑われる、といった説明をされるかと思います。ここで用いる「基準値」は、ざっくり言えば、たくさんの健康な動物を集めて数値を調べ、「だいたい」この範囲におさまるからこれを基準値にしよう、ということで決めているものです。

「だいたい」ということは、裏を返せば、すべての動物がその基準値の中におさまるというわけではないということです。健康であっても、基準値から外れた数値を示す動物は存在します。

そのような動物が体調を崩して検査したとき、その子の健常時の数値がわからなければ、基準から外れた数値が病気によるものなのか、もとからのものなのか判断がつきません。そのために、原因を見誤ったり、余計な治療をしてしまうリスクが出てきます。

まめに健診を行い、健常時の数値を把握しておくことで、このようなリスクを小さくすることができるのです。

通院への馴致

みっつめは、動物が病院に慣れやすくなること。

これは、健診以外での予防目的の受診や、受診後のご褒美といったものと組み合わせることで得られる効果ですが、健診を含むさまざまな理由で動物をまめに病院に連れてくることで、動物自体がだんだん通院に慣れてきます。これによって、いざ動物が病気になって、入院しなければいけなくなったようなときに、そのストレスを小さくしてあげることができるのです。動物が、入院中ずっと緊張しているのと、リラックスしているのとでは、治療の受けやすさも、回復までの速さも違ってきます。

これらの意義があることから、当院では、定期健診の受診を推奨しています。

健康診断の頻度

では、いったいどれくらいの頻度で、動物に健診を受けさせてあげればいいのでしょうか。

人間の場合、労働基準法では、労働者に最低年1回の健診を受けさせることが事業者に義務付けられています。学校保健安全法でも、児童生徒に年1回健康診断を受けさせることが定められています。どうやら、年1回というのが、人間におけるスタンダードな健診頻度のようです。ならば動物も、それ相当の頻度で健康診断を受けることが望ましいのではないかと思われます。

注意しなければならないのは、伴侶動物のほとんどは、人間より早く歳を取るということです。その分病気の進行も早いとすれば、人間における「1年ごと」に相当するスパンは、動物ではもっと短くなるでしょう。

たとえば犬や猫は、1年で人間の4年分歳を取ると言われています。この数字自体は単純な比例計算なので、生理学的にほんとうに4倍のはやさで歳をとっているかどうかはわかりませんが、少なくとも年1回の健診では間隔が長すぎることは伺えます。

そこで、当グループでは、最低年2回の健診を受けることをお勧めしています。

健康診断を受けるときの注意点

最後に、健康診断を受けるときの注意点について書いてみます。

ひとつめは、人間と同じで、絶食状態で検査を受けること。食べ物を食べた後だと、超音波検査をしたときに胃が膨れてほかの内臓が見えなくなってしまったり、血液検査の数値に影響が出たりします。さまざまな基準値は空腹時のデータをもとに決められているので、検査を受ける際も同じ条件で受けていただいた方が正確な判断ができます。

ふたつめは、普段の動物の状態をよく見ておくこと。おうちでの様子について質問する「問診」も、血液検査やレントゲン検査と同じように重要な「検査」です。検査でグレーな結果が出たとき、経過観察とするのか治療介入をするのかを判断するには、動物の様子が大事な判断材料になります。すべて病院任せでなく、飼い主さんご自身が動物の健康状態に日頃から気を配っていただくことで、健診の効果はより高くなるのです。

みっつめは、なるべく落ち着いた状態で、動物を連れてきていただくこと。興奮や緊張も、検査の結果に影響を与えることがあります。来院のストレスをゼロにすることはできませんが、臆病な子であれば周りが見えないようにしてきてもらう、自家用車やタクシーを利用してなるべく外部からの刺激を少なくしてもらうといった工夫をしていただくことで、正確に、スムーズに健診を進めることができるようになります。

キャリーの様式も重要なポイントです。たとえば猫は、正面から引きずり出されるのを非常に嫌がる一方で、上から持ち上げられることはそんなに嫌がりませんから、上部に扉がついているタイプのキャリーでお連れいただくと、ストレスを少なくして検査を進めることができます。

これらのことに気を配っていただくと、健診の効果を最大限受けられるでしょう。

最後に

医療ドラマでは、深刻な病気にかかった患者を天才的な腕でブリリアントに助ける医者がヒーローになりがちです。現実の医療を扱ったドキュメンタリーでも、スポットが当たるのはヒキの強いそういう場面ばかり。それらが印象的なものですから、「医療とはそういうものだ」と私たちはつい考えてしまいます。

でも、本当はそうじゃないと、私は考えています。

野球でも言うじゃないですか。「打球が放たれてから走り出して、スライディングしてキャッチする、いわゆるファインプレーをする選手は実は二流。一流の選手は打球の落ちる場所を予測して、はじめからそこに立っている」と。

どうぶつの医療もそれと同じ。重症のどうぶつを助けることももちろん大事ですが、それ以上に、「どうぶつを病気にさせない、軽症のうちに治す」ことのほうが重要だと思っています。どうぶつが辛くなってから手を打つより、辛くならないようにしてあげるほうが絶対いいですよね。

ただし、そのためには、飼い主のみなさんの協力が必要です。我々は、動物病院に来ないどうぶつを助けてあげることはできません。どうぶつの健康を守るためには、飼い主のみなさんが、どうぶつを病院に連れてきてくれなければならない。

だから、みなさんにはぜひ、大切な家族に、積極的に健診を受けさせてあげて欲しいと思います。

ちなみに大腸ポリープの手術を受けた私は、最後にお医者さんから、ついでのように「あとここに痔のエケチェンがいるから(意訳)」と言われました。おかげで肛門の血行に気をつかう日々を送ることができ、エケチェンが反抗期に入るのを防ぐことができています。これも健診を受けていたおかげですね。

健診、大事です。

本を読みましょう

2025.06.15

院長ブログ

竹田城に行けなかった話

もう10年以上前になるでしょうか。天空の城と呼ばれる兵庫県朝来市の竹田城跡を見に出かけたことがあります。

当時勤めていた病院は、院長が2週間くらい病院を空けて南米に行ったりするような大の旅行好きで、勤務医にも旅行に出かけることを推奨していました。ただ推奨するのみならず、年に1度は1週間の休みをくれる(あらかじめシフトにビルトインされている)という徹底っぷり。行く行かないはもちろん自由ではありましたが、先輩たちもよく旅に出ていたので、出不精な私も触発されて、いろんな場所に出かけていました。

ただ、なにしろ計画性のない人間なので、休みの直前になってどこへ行こうかと考えだし、前の晩にホテルを予約することもざらでした。竹田城跡観光も、そのようにして決めた旅でした。

調べたのは竹田城跡への行き方とホテルだけ。観光サイトなど一切見ずに布団に潜り旅に備えました。

しかし、この計画性のなさによって、私は痛い目をみることになったのです。

翌日、当時静岡県に住んでいた私は、JR東海と喧嘩し続けていてのぞみを停めてもらえない静岡県に悪態を吐きながらひかりに乗り、姫路へ。到着したのは昼過ぎくらいでした。

「竹田城を見る」以外にとくに目的のない旅でしたが、ホテルにチェックインするまでには余裕があります。というかまだチェックインできる時間になってない。竹田城に行くのは翌日です。どこかで時間を潰さねばなりません(はやくも無計画の弊害が出ている)。なので、せっかくだから姫路城も見ておこうと思って、急遽向かうことにしました。こちらもユネスコの世界遺産に登録されている国宝です。見ておいて損はないと思ったのです。

ところが。

いざたどり着いてみると、なんと天守閣は改修中でした。足場が組まれネットが張られ、ほとんど見えない状態になっていたのです。

姫路の駅から姫路城まではそこそこ距離があり、私は日本の100名城がひとつを見るためにその距離をえっちらおっちら歩いたのですが、その労力はまるきり無駄になってしまいました。改修中なら公式サイトなどにお知らせが出ているはずですから、調べれていればわかったはず。見切り発車での行動が裏目に出てしまった形です。私は失意のうちにその場を去りました。

ただ、まあ姫路城ははじめの計画(というか前の晩の思い付き)には含まれていなかったものです。それが見られなくても、考えてみればそれほど大きな痛手ではない。明日見る竹田城がすべてだと気を取り直し、翌日の竹田城観光に備えホテルで休みました。

しかし、私のやらかしはこれだけではすまなかったのです。

次の日。竹田城を目指して出発した私は、最寄りの駅で降り、入山口へ向かうためにタクシーを捕まえます。

タクシーに乗り込み、勇んで「竹田城まで!」と口にした私。すると、運転手さんが怪訝な顔をします。

「にいちゃん、今日は竹田城、入れない日だけどいいのかい?」

「え?」

「いや、今日工事やってっからさ」

「工事……だと……?」

卍解が使えなくなった阿散井恋次みたいな顔で私はiPhone(私は絵文字も使えなかったころにiPhoneに乗り換えたイキリユーザーの一人です)で竹田城を調べました。すると、公式ウェブサイトには、確かに「◯日は重機の搬出があるため入山できません」とお知らせが載っていました。

な、なんという間の悪さ。

いえ、悪いのは間ではありません。

それは、土木工事なので当然ではあるのですが、半年前から告知されていたものだったのですから。

事前にしっかり調べていれば、この日を避けて、竹田城を見ることができたはずだったのです。それを「なんとかなるっしょ」という気持ちで調べずに来た、私の無計画が完全に悪い。

電話だけスマートでも意味がねぇだろと、まだSiriも搭載していなかったはずのiPhoneが溜息をつくのがはっきりと聞こえました。

結果、私はこの兵庫県への旅行で、何の成果も得られませんでした。

下調べって大事だなあと痛感した思い出です。

情報は事前に集めましょう

さて、もちろん動物飼育においても、下調べはとても重要です。自分が飼おうとしている動物はどんな動物なのか、どのように飼育するのか、飼育スペースはどれくらい必要なのか、お金はどれくらいかかるのかといったことをあらかじめきちんと把握し、準備しておくことで、飼育に伴うトラブルを未然に防ぎ、スムーズに飼育を始められるようになります。

動物飼育においてもっとも避けなければならないのは、生活に合わない動物を「買ってしまう」ことです。毎日数時間全力で走らせる時間をとれない人がボーダーコリーのような運動量の多い犬を飼えば、運動不足で心身の健康を損ねてしまうでしょうし、昆虫の苦手な家族がいる人がヒョウモントカゲモドキのような昆虫食の爬虫類を飼えば、大事なトカゲが家庭内不和の原因になってしまいます。そういった悲劇を招かないために、自分にその動物が飼えるのかをしっかりと調べておかなくれはなりません。

知識は本から得るのがいちばん

では、その下調べは、どのようにしたらよいのでしょうか。

ブログで情報発信をしている立場で言うのもなんですが、飼育方法を知るための情報源としては、本がいちばんだと私は思います。昨今ではインターネットでもさまざまな情報が手に入りますが、何もわからない状態から知識を得ていくのであれば、本に勝るものはありません。

情報源として本が優れている第一の理由は、情報の網羅性が高いことです。

多くの飼育書は、基本的な飼い方からかかりやすい病気のことまで、1冊にまとまっています。ですから、その1冊を読めば、その動物を飼うとはどういうことなのか、飼育の全体像を把握することができます。

動物飼育に限らず、「全体像を把握する」というのはとても大事なことです。ゼルダの伝説なんかでは、マップが解放されるととたんに攻略の見通しがよくなりますよね。飼育も同じです。全体像を把握することで、総額どれくらいお金がかかりそうか、世話にどれくらい時間を割かなければいけないか、ひいては最後まで飼いきれるかどうか、見通しが立てやすくなります。動物飼育においては本がシーカータワーです。まずはタワーを目指しましょう。

第二の理由は、内容の信頼性が高い(ことが多い)ことです。

本は著者、監修、編集、校閲と複数の人間による多段階のチェックを経て作られています。そのため、内容が大きく間違っていることはほとんどありません。誤字脱字に関しては、刷り上がった本の中でなぜか生まれる超常現象なので対応しきれないことがあるのですが、本質的な情報についてはほとんどの場合、誤りが潰された状態で出版されます。そのため、Wikipediaや(たとえ動物病院がやっていようと)個人レベルのウェブサイト、YouTubeチャンネルなどに比べて、内容が正しい可能性がずっと高いです。

ですから、情報の正確性を判断できるだけの知識がないうちは、本に書かれている情報を道しるべにすることで、誤った情報に踊らされてしまう危険を減らすことができます。

第三の理由は、検索性に優れていることです。

こう書くと、首をひねる方もいらっしゃるかもしれません。検索なら、インターネットのほうが優れているんじゃないのか、と。

確かに、検索したい言葉がわかっていれば、インターネットでの検索は有用です。検索窓に言葉を打ち込めば、一瞬で答えが表示されますからね。しかし、検索したい言葉がわかっていない不出来な生徒に対しては、Google先生はなかなか冷淡です。あやふやな検索ワードには、あやふやな検索結果しか返してくれません。そのため、本当に知りたいことにたどり着くまでにすごく遠回りをすることになります。私はイラスト描きもすることがあるのですが、「キャミソールサロペット」という名前を知らず、当該の服の作画資料を探すために「女性服」から検索を開始したことがあります。求める画像にたどり着くまでに1時間かかりました。

また、こうして文章を書くとき、「以前、どっかのサイトにこんな感じのことが書いてあったはず」という記憶を頼りに、過去にXかなんかで流れてきて流し読みしたサイトの情報を確認しようとして、URLやサイトのタイトルをきちんと覚えていなかったのでついぞ辿り着けなかった、ということもあります。

総じてインターネットは(というか、コンピューターは)こちらがわがふわっとしていると、ふわっとしか役に立ってくれないことが多いです。

一方で本、というよりはこれは人間の脳がすごいという話かもしれませんが、「たしか緑色の表紙の本の見開きで右上のあたりにこんなことが書いてあったような気がする」くらいのわたあめみたいな情報から、当該の本の当該の箇所を見つけることができます。過去に一度その本を読んだことがあれば、正確な文章や単語を忘れてしまっていても、ふたたびその情報にアクセスすることができるんです。これはすごい。それに、探したいものの名前を覚えていなくても、ページをぱらぱらめくっていれば視覚的に「それ」を見つけることができますしね。

一度読んだだけの文章を完璧に暗記できる人なんてそうはいません。多くの人は、失礼、少なくとも私は、「なんだったっけ、あれ、なんとかのなんとかって本に書いてあったやつ」くらいな記憶力で生きている。そんな記憶力の不自由な人間でも、ちゃんと内容を確認しにいける。おそらくこれこそが、インターネットが及びもつかない、本という情報媒体の優位性だと私は思います。はじめてその動物を飼う、覚えなければいけないことだらけの初心者の方こそ、この本の優位性に頼ることをお勧めします。

信頼できる本の選び方

とはいえ、本のなかにも、信頼性の高いもの、低いものはあります。大切な家族を迎えるための備えですから、なるべく信頼性の高いものを選びたいですよね。

間違いのない本選びのためには、以下のような点に注意してみてください。

参考文献が明記されている

参考文献というのは、その本を書くために、著者が情報源とした文献のことです。それは先に出版された書籍であったり、学術論文であったりします。

参考文献が明記されているとなぜよいのかというと、著者が自分の手の内をさらしてくれているからです。「この本を参考にして書きました」と公言していると、「自分も読んでみたけどこの本の著者スピってるよね?」と突っ込まれてしまうかもしれません。「この論文を参考にしました」と公言していると、「その論文、実験結果の評価が恣意的だよね?」と疑義を呈されてしまうかもしれません。そういう批判的な読みをしてくれてかまわないという知的誠実さこそが、肩書よりも実績よりもなによりも、「本に書かれていることの確からしさ」を保障してくれます。単純に、情報源を辿って確からしさを検証したり、より知識を深めたりすることができますしね。

出版社に実績がある

とはいうものの、実は動物の飼育書で、参考文献をきちんと表記してくれているものは多くはありません。動物種や分野によっては、科学的に十分に検証された情報がまだなく、経験則レベルでしか語ることができないこともよくあります。

そういう場合は、出版社がどこかを見てみましょう。動物関連の書籍を長く出版していたり、生物学の教科書や獣医学書の出版もしていたりするような出版社であれば、飼育書の信頼性も高いことが多いです。具体的な会社名を挙げるのはあまりよくないかもしれませんが、緑書房や誠文堂新光社、エムピージェーといった出版社はおすすめです。

著者に実績がある

出版社以外では、著者が誰か、何をしている人間かを見てみるとよいでしょう。獣医師であったり、ブリーダーであったり、トレーナーであったり、調べたい分野のプロとして活動している人が著者ならば、信頼性は高いと思います。前述の出版社で本を出している人かどうかを確認するのもおすすめです。信頼出来る出版社で本を出したことがあるということは、出版社が「この人は信頼できる」と判断したということですから(漫画・文芸以外の本というのは、出版社が企画を立て、「こいつに書かせよう」と著者を選び、製作するものです)、同じ人が他の出版社から出した本であっても、間違いは少ないと考えられます。

複数の本を買う

これらのことを踏まえても、1冊を選ぶのが不安だというときは、もうたくさん買ってしまいましょう。たくさん本を買ってみて、そのどれにも同じことが書かれているなら、その内容は信じてもよいことが多いです(例外はあります)。はじめて飼う動物ならば、その動物について書かれている本は全部買うくらいの姿勢でもよいだろうと私は思います。

さいごに

さて、そんなわけで、動物を飼うならまず本を読め、というお話でした。

ただ、先に言ってしまうと、本を読んだとて、いざ飼い始めたらわからないことが出てくるのが動物飼育というものです。そういうときはどうするか。それなら人に訊きましょう。SNSや知恵袋でどこの誰とも知らない人、あなたの動物のことを知らない人に訊いたらダメですよ。飼い方のことならその子のブリーダーさんやペットショップに、病気のことならはじめての健診でかかった動物病院に。その子のことを知ってくれているプロフェッショナルに訊くようにしてください。

竹田城が工事中であることを私に告げたタクシーの運転手さんは、落胆する私をみかねて、「しょうがねえから、いちばんよく城を見下ろせる場所に連れてってやるよ。足場で見えないかもしれないけどな」と別の山まで私を送ってくれました。おかげで望遠レンズ越しにではありますが、私は竹田城を拝むことができました。そういう仕事を、私もしたい。

困っていることがありましたら、ぜひ当院へお尋ねください。

適切な給餌量について

2025.05.15

院長ブログ

はじめに

こんにちは。行徳どうぶつ病院、院長の名古です。

当院にかかられている方はご存知でしょうが、私、かなり痩せ型の体型をしています。先日の健康診断時の身体測定では、BMIが16.1でした(体重を書くと、前回の記事との合わせ技で妻の体重がばれてしまうので、ぼやかしますすみません)。お付き合いさせていただいた女性が軒並み、自分の体重を目標にダイエットをはじめるという経験をしてきています。喧嘩を売っているわけではありません。

だからといって、食が細いかというとそうでもない。一度に食べる量はそれほどでもないですが、休日など、わりと絶え間なくお菓子を食べ続けていたりして、総摂取エネルギーはかなりのものになっていると思います。それでも太らない、というか太れない。タニタの機器が判定した基礎代謝レベルは高い方に振り切れていて(なのに冷え性なのが解せない)、まあかなり燃費の悪い身体をしているようです。食べたものが全然身にならないということですね。喧嘩を売っているわけではありません。

この体質はおそらく母から受け継いだものですが、当の母はといえば、50歳を過ぎてから明らかに太りやすくなりました。これは年齢による代謝の変化もあれば、患っている病気の影響もあるでしょう。昔は私と同じように間食の多かった母ですが、今は摂取エネルギーを気にしながら生活しています。

何が言いたいのかというと、どのくらいのエネルギーを取ればいいのか、すなわちどれくらいの食事を食べればいいのかというのは、体質や年齢や病気の有無などさまざまな要素がからむ問題で、簡単に何キロカロリー取ればよいと算出できるものではない、ということです。

もちろん動物も同じ。目安、平均値的なものは存在しますが、目の前の動物が、いま、どれだけのエネルギーを必要としているかを正確に知るのは至難の業です。

では、飼っている動物への給餌量は、どうやって決めたらいいのか。

今回は、そのお話をしてみようと思います。

体重・BCSがバロメーター

適切な給餌量をみつけるためのヒントは、前回投稿した記事のうちにあります。

そう、体重を測ればいいんですね。

給餌量が適切ならば、成長期には少しずつ体重が増えていくでしょう。成長期を過ぎてからは同じくらいの体重を維持していくでしょう。体重が減ってしまうならば給餌量が少ないということですから増やさなければいけませんし、成長期を過ぎているのに体重が増えてしまうとしたら給餌量が多いということになりますから、給餌量を減らさなくてはいけません。

体脂肪のつき具合を示すボディ・コンディション・スコア(BCS)も重要な指標になります。成長期、体重が増えていても、それが身体の(骨格の)成長に追いついていない場合は、BCSが下がってきます。その場合は、適正なBCSになるように、給餌量を増やさなくてはいけません。成長期を過ぎていても、保護猫など、栄養状態が悪い動物をお迎えした場合は、BCSが適正になるレベルまで体重が増えるように、しっかり食べさせてあげる必要があります。

このように、体重・BCSの「変化」をみて、それに合わせて給餌量を増減していけば、その子にとってベストな量をみつけてあげることができるのです。

はじめの量はどうする?

とはいえ、飼育を開始する時点では、なんらかの目安をもとに、はじめの給餌量を決めてあげなくてはいけません。それは、どのようにして決めればいいのでしょうか。

犬や猫のように、フードが充実していて、給餌量の目安がフードのパッケージに書いてあるような動物ならば話は簡単。その表記を目安にしましょう。伴侶動物として歴史の長い動物は、この点が楽ですね。あくまで目安なので、その数字に囚われすぎてはいけませんが。

問題は、そういった目安のとくにない動物です。ウサギやフェレットなど、家畜化された種を除くほとんどのエキゾチックアニマルは、どれくらい給餌したらいいのか、基準がきちんとわかっているわけではありません。

こういった動物を飼育する場合、私はひとまず、満腹になるまで食べさせてみることにしています。いまうちにいるニシアフリカトカゲモドキを飼い始めたときも、とりあえず食べるだけ与えてみて、どれくらいで「もういらない」となるかみていました。そのようにして満腹になる量がわかったら、次からはその8割程度の量(腹八分目ですね)を与えるようにします。その後、数日おきに体重を測って、調節していきます。このやり方で、たいていはいい感じの給餌量を掴むことができます。

犬や猫でも、保護したての子でひどく痩せている場合は、慣れていないとフードの給餌量目安もどこを見ればいいかわからなくなってしまうので、「とりあえず満腹にさせる」サンジ方式から入ってみるとよいでしょう。「さァ食え!! 食いてェ奴にゃ食わせてやる!!」なんて言いながらね。

余談

ちなみに、主観的なものになるので余談として聞いていただければと思うのですが、飼っているニシアフリカトカゲモドキにコオロギを給餌するとき、私は彼の「顔色」で判断していたりします。飼っていると、だんだんわかってくるようになるんですよね。「こいつ、あと1匹食べたら満腹っぽい」みたいなことが。なので、その1匹を与えずに給餌を終えます。これはなにも私の特殊能力ではなくて、とくに長年エキゾチックアニマルを飼っている方は一般的に備えている感覚だと思います。才能というよりは、修練の先に得る力。野性。その域まで達しているなら、もはや私の出る幕はありません。

けれど、その感覚を掴めるようになるまでにはそれなりに時間がかかります。慣れてくるまでは、ここで述べたような方法をとってみることをおすすめします。

さいごに

以上、飼育動物の適正な給餌量について書いてみました。

大事なことは、教科書的な「標準」にとらわれることなく、目の前のその子をしっかりと見てあげることです。その子の変化を細やかに捉え、フィードバックしていく感覚が掴めれば、少なくとも給餌量で悩むことはなくなるでしょう。

考えてみれば、やっていることは人間がダイエットをするときと同じなんですよね。体重をこまめに測って、それに合わせて摂取エネルギーを調整していく。体重管理の基本のキ。それを動物たちにもやってあげましょう、というだけの話ではあります。なので、これを実践することで、つられて人間の方のダイエットもうまくまわり始めるかもしれません。動物のお世話をきっかけに、飼い主も健康になる。そういう流れが作れたら理想的ですね。

と言いつつ、白状するとこの文章を書いているあいだに、気が付いたら私はポテチの大袋(150g弱くらいあるやつ)を一袋完食してしまっていたんですが。もう40になるのに、底辺の食生活。それでも健康診断で異常がなく、内臓年齢16歳と判定されるような体質に生んでくれた母に感謝する毎日です。

喧嘩を売っているわけではありません。

体重を測りましょう – どうぶつの健康管理の基本

2025.04.01

院長ブログ

はじめに

こんにちは。行徳どうぶつ病院院長の名古です。

今月から月に1回、ここで記事を執筆することになりました。SEO対策病気を治すだけではなく、より幅広く、人とどうぶつの幸せな暮らしをサポートするという弊社の理念にのっとって、どうぶつの健康管理に役立つ情報を発信するべく、筆を取ることになった次第です。獣医師として、有益な情報をお伝えできるよう、頑張りたいと思います。

とはいうものの、正直なところ、いったい何を書いたらいいものやら、考えあぐねていました。病気についてのあれこれは、すでに別の先生が書いてくれています。とくに皮膚科なんて、認定医の先生がばりばり書いてくださっている。自分もアトピー持ちなので、痒みに悩まされるどうぶつの気持ち、チョットワカル、程度の私が出る幕なんぞございません。さて、どうしたものか。うんうん頭を捻っているうちに、ふと、ある光景が浮かびました。

それは、診察室での一幕です。診察の最初のステップ、体重計にもなっている診察台にどうぶつを載せてもらい、体重を測定するところ。私が液晶に表示された体重を記録して、「◯kgですね」と飼い主さんにお伝えすると、飼い主さんからこう訊かれます。「先生、うちの子は適正体重ですか?」。この仕事をしていると、頻繁に遭遇する場面です。

この光景が頭に浮かんだとき、これだ、と思いました。頻繁に訊かれるということは、それだけみなさんがどうぶつの体重について気にしているということでしょう。ならば体重について書けばきっとお役に立てるはず。これまで、病気以外の記事はうちのブログでほとんど書かれていませんからテーマ被りもないでしょうし、「未病」(発病には至らないけれども健康から離れつつある状態)にあるうちにキャッチして、病気になる前に対処する、といううちの社長の理想にも合ったテーマでもあるように思います。なんだか行けそうな気がします。いや、行ける。よし、そうだ、これで行こう。思いついた私は、パソコンの前でひとりニヤつきつつ(キモいですね)、ここまでの文章を書き上げました。

というわけで、記念すべき第1回は、どうぶつの体重測定について書いてみたいと思います。

適正体重なんて存在しない

さて、体重について考えるうえで大事なのは、「適正体重」というものにとらわれないということです。どうぶつには個体差がつきもの。同じチワワでも、ウサギより小さいような子もいれば、「チ……ワワ?」と疑問符が付くくらい大きな子もいます。チワワの体重はこのくらい、と本に書かれていたりするのはその平均をとっているだけであって、目の前の「その子」の体重が適正かどうかを判断するためには、あてにならないんです。ちなみに私と私の妻は実は体重が同じくらいなんですが、身長が10cm以上違うので、BMIでいえば私は痩せすぎ、妻は適正です。ほら、あてにならないでしょ。

どうぶつの体格が適正かどうかを判断するためには、体重ではなく、「ボディ・コンディション・スコア」と呼ばれる皮下脂肪のつき具合を評価する指標や、「マッスル・コンディション・スコア」という筋肉量を評価する指標を使います。これらの指標についてはあらためて解説したいと思いますが、ひとまず、1回ぽんと測った体重それだけでは、痩せすぎ、太りすぎといった判断はできない、と捉えておいてください。

体重を測る目的

じゃあ、動物病院ではなんのために体重を測っているのか。それは、体重の「変化」をみるためです。

1回測っただけの体重は、私たちに有益な情報をほとんど与えてくれません。しかし、体重の「変化」は、とても重要な情報を与えてくれます。

たとえば、同じだけのごはんをあげているはずなのに、体重が減ってきたとしたら? なにか、いつもよりエネルギーを多く消費してしまう事態が身体の中で起きているかもしれませんし、食べ物の中の栄養をうまく利用できなくなってしまっているかもしれません。どちらも病気の可能性があります。逆に体重が増えてきたとしたら、エネルギーの消費量が減っているのかもしれませんし、むくみなどが出ているのかもしれません。やはり、病気の可能性があります。はっきりとした症状が現れていなくても、体重の変化をみることで、いち早く、病気の存在に気づくことができるのです。

発覚した病気を治療しているあいだも、体重の変化は大事な情報となります。治療を開始してから減っていた体重が増えてきたら、治療効果が出ていると判断できますし、増えてこないなら治療がうまくいっていないと判断できます。

複数のどうぶつを飼っていて、別の子がごはんを食べてしまうので病気の子の食欲が出ているのかどうかわからないという場合も、体重が増えているかをみてあげれば、食べているのかどうかがわかります。

ちなみに我が家では、飼っているカメを毎年冬眠させていますが、冬眠がうまくいっているかどうかを判断するためにときどき体重を測ります。順調ならば体重はほとんど変わりません。もし、急激に体重が減ってしまっていたら、何かトラブルが起きている可能性があると判断して、冬眠から覚まします。

このように、体重の「変化」は、どうぶつの健康状態を雄弁に語ってくれるのです。

体重の測り方

体重は「変化」が大事ということは、たとえば健康診断のときだけ病院に来て、半年に1回体重を測るだけでは、おそらく頻度が足りないということです。犬や猫は1年で人間の4歳分歳をとると言われています。半年なら2歳分。そんなに時間をあけて測っていたら、変化に気がつくのが遅れてしまいそうです。できればもっとまめに、月に1回くらいは、測ってあげられると理想的でしょう。

とはいえ、そのためだけに病院に来るのはどうぶつにとっても大変です。病院に慣れておいたほうがいざというときに治療を受けやすいという面はたしかにあるものの、通院そのものから受けるストレスも多かれ少なかれあります。頻繁に体重を測るのであれば、おうちで測ってあげたほうがよいでしょう。しかし、自宅で体重を測るのが難しいという声もときおり耳にします。

そこで、どうぶつの体重の測り方についても、ガイドしておきたいと思います。

犬や猫の場合

犬や猫くらいの大きさがあれば、人間の大人用の体重計を使うことができます。しかし、はじめから体重計の上でじっとしていてくれる子は少ないでしょう。大人しく体重計に乗ってくれない場合は、飼い主さんが抱っこしてあげて、一緒に体重計に乗りましょう。表示された数字を控えておいて、あとから飼い主さんが1人で体重を測り、それを一緒に乗った時の数字から引けば、どうぶつの体重がわかります。飼い主さんの体重チェックにもなるので、一石二鳥ですね(過去には、自分の体重を知りたくないので、絶対に自分ではやらない、というスタッフもいましたが)。

愛猫を抱いて体重計に乗っている筆者

犬であれば、体重計に自分で乗ってじっとしているようにトレーニングすることも可能でしょう。任意の場所に移動してそこでじっとしているようにトレーニングできれば、体重測定以外にも役立つことが多いですから、挑戦してみてもよいと思います(犬より根気がいるでしょうが、猫でもできないことはないと思います)。

エキゾチックアニマルの場合

一般家庭で飼われることの多いエキゾチックアニマルは小さいものが多いので、大人用の体重計では体重を測れないことが多いです(測れるくらいのサイズのものは、簡単に抱っこできないことが多いです。一生慣れない野良猫を飼っているようなものなので)。これらのどうぶつの体重を測るときは、どうぶつの体格に合わせて、ベビースケールやキッチンスケールなどを使いましょう。

ウサギなど大きめのどうぶつであればキャリーケージ、ハムスターなど小さなどうぶつであればカブトムシを飼うようなプラケースなどの容器に入れて、容器ごとはかりに乗せる(あとで容器の重量を引きます)ようにすると、転落や逸走を防ぎ、安全に体重を測ることができます。

ニシアフリカトカゲモドキの体重を測っているところ

犬や猫でも、抱っこが嫌いで暴れてしまうような子では、同じようにキャリーなどに入れて測ってあげるとよいでしょう。

このほか、タオルで包んで動きを制限しつつ視界を塞ぎ、どうぶつがきょとんとしているうちに体重を測るという方法を、病院ではとることがあります。

いずれにせよ、体重計の上でじっとしていてもらうために、なんらかの方法でどうぶつの動きを制限するというのが、体重測定の基本となるわけです。

さいごに

というわけで、どうぶつの体重測定について、簡単にではありますが書いて参りました。体重の変化をみるというのは、飼育においてはとても基本的な部分です。たとえばごはんの量が適切かどうかといったことも、体重の変化が判断材料となるので、体重測定を行わなければ判断することができません。飼育日誌をつけられればいちばんですが、まずは、「前回と比べて減ったかな、増えたかな」ということだけでも、意識してみていただけるとよいかと思います。もし、どうぶつの体重を測ったことがないという方がいらっしゃったら、ぜひ今日から、体重測定の習慣をつけてあげてください。そしてできれば、一緒に体重計に乗った方の体重を論うのはやめてあげてください。今回、猫を抱いて体重を測る写真を妻に撮ってもらったときに、「なんで私より軽いんだよ」と妻から詰められた私からのお願いです。

ワタシ、ワルクナイデスヨネ……。

アーカイブ

- 2026年2月 (3)

- 2026年1月 (7)

- 2025年12月 (10)

- 2025年11月 (8)

- 2025年10月 (4)

- 2025年8月 (1)

- 2025年6月 (2)

- 2025年5月 (2)

- 2025年4月 (6)

- 2025年3月 (1)

- 2025年2月 (1)

- 2025年1月 (1)

- 2024年12月 (1)

- 2024年11月 (1)

- 2024年10月 (1)

- 2024年9月 (1)

- 2024年8月 (1)

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (1)

- 2024年5月 (2)

- 2024年4月 (1)

- 2024年3月 (1)

- 2024年2月 (1)

- 2024年1月 (1)

- 2023年12月 (1)

- 2023年11月 (1)

- 2023年9月 (1)

- 2023年8月 (1)

- 2023年7月 (1)

- 2023年6月 (2)

- 2023年5月 (1)

- 2023年4月 (2)

- 2023年3月 (4)

- 2023年2月 (3)

- 2023年1月 (3)

- 2022年12月 (5)

- 2022年11月 (4)

- 2021年11月 (1)

- 2021年9月 (1)

- 2021年3月 (4)