皮膚科

日本獣医皮膚科学会認定医、春日陽一郎獣医師による皮膚科外来では、わんちゃんねこちゃんの「痒み」に丁寧に寄り添います。院内に病理検査を行うラボも併設しており、皮膚生検まで含めた高度な獣医皮膚科診療をご利用いただけます。

担当の春日陽一郎先生については下記のボタンよりページをご覧ください。

こんな愛犬・愛猫の皮膚のお悩みありませんか?

痒みがある

痒みは「引っ掻きたくなるような不快な感覚」と定義されており、痒みを感じると皮膚を引っ掻きたくなります。これは、皮膚に付いた痒みを引き起こす異物を取り除こうとする、体を守る防御反応のひとつと考えられています。

痒みを引き起こす原因は、細菌感染や真菌感染などの感染症、アトピー性皮膚炎や食物有害反応(食物アレルギー)などの皮膚炎、脂漏症や多汗症などの先天的な要因、そしてストレスなどの精神的要因が考えられます。

問診、皮膚の検査、血液検査、除去食試験などを実施し、原因が判明しない場合には皮膚生検を実施する場合もあります。

痒みの治療例

治療前

治療後

毛が抜けている

毛が抜けていることを「脱毛」と言い、発毛が疎または完全に欠落している状態のことを指します。

先天性で遺伝的な場合や、後天的に疾患によって生じる場合があります。

先天性脱毛症として、淡色被毛脱毛症やパターン脱毛と呼ばれる疾患があります。

後天性の脱毛症として、舐めたり引っ掻いたりすることで脱毛が生じる場合や、感染症や免疫の異常によって生じる場合、そして毛の成長(毛周期)に異常を生じる場合があります。

脱毛の原因を探るために皮膚科検査(抜毛検査など)によって、毛幹にダメージがあるのか、毛包にダメージがあるのか、または毛周期に異常があるのかを判断していきます。

脱毛症の治療例

治療前

治療後

フケが出ている

フケのことを「鱗屑」と呼び、その正体は表皮角層が剥がれたものです。表皮の細胞増殖が顕著な場合や、角層の固着力が増強した場合、水疱や膿疱が先行した場合に生じます。

ノミやニキビダニなどの寄生虫、細菌や真菌などの感染症、代謝や内分泌の異常に伴う場合や、脂腺炎や魚鱗癬と呼ばれるような原発性角化症と呼ばれる病気のグループも存在します。

フケが出ている原因を探るため、皮膚科検査によって感染症や寄生虫の有無を調べます。また、原発性角化症の診断には皮膚生検を行います。

フケの治療例

治療前

治療後

できものがある

「できもの」、「こぶ」、「はれもの」を総称して腫瘤(しゅりゅう)と呼びます。原因として、炎症による場合(肉芽腫性炎症)や、腫瘍による場合が考えられます。腫瘍の場合にはさらに良性腫瘍と悪性腫瘍に分類されます。

血液検査や画像検査(レントゲン検査や超音波検査)で全身状態を確認し、腫瘤に針を刺す針生検を実施してその原因を推定し、必要があれば手術により切除を行い病理組織診断で確定診断を行います。

できものの治療例

治療前

治療後

動物病院への来院理由に占める皮膚病の割合(2023年)

皆さんはどのような理由で動物病院へ来院したことがありますか?

動物病院へは「ワクチン接種」、「健康診断」といった病気でない場合にも行くこともありますが、多くは「急に吐いた」、「3日前から下痢で様子をみたけど治らない」といった病気の治療を目的に来院されると思います。若いうちは予防や健康診断などの病気以外の理由が多く、歳をとるにつれて徐々に病気が原因で動物病院へ来院する頻度が増えてくる傾向があります。

ヒトと違い犬や猫の健康に関するデータを収集することは難しく、正確に犬や猫にどのような病気が多いかを知ることは難しいのですが、ペット向け保険会社であるアニコム損保株式会社の「家庭どうぶつ白書 2023」を元に分析してみたいと思います。

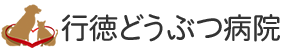

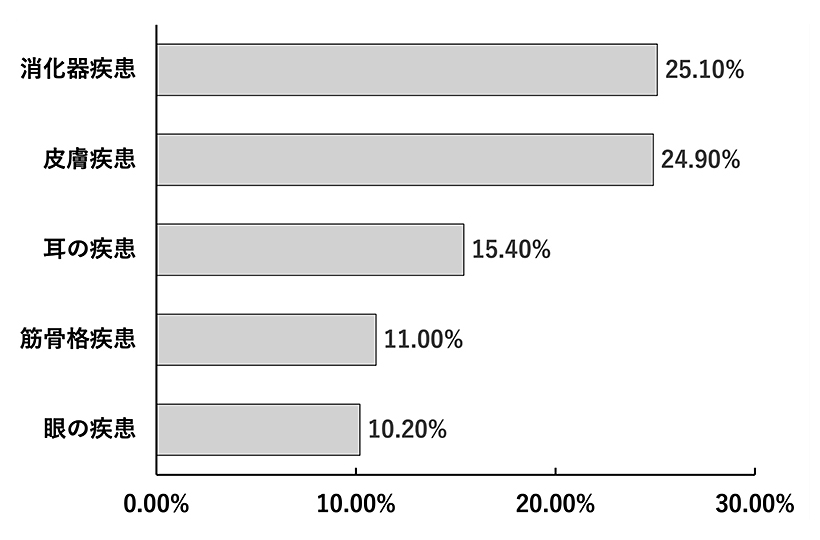

犬669,661頭(0~12歳)、猫202,191頭(0~12歳)を対象に行なったこの調査では、犬の動物病院への来院理由は、1位:消化器疾患、2位:皮膚疾患、3位:耳の疾患、4位:筋骨角疾患、5位:眼の疾患であり(図1)、猫の動物病院への来院理由は、1位:消化器疾患、2位:泌尿器疾患、3位:皮膚疾患、4位:全身性の疾患、5位:眼の疾患という順番でした(図2)。この結果は、アニコム損保の保険会社に加入している犬や猫に限定されている点であることに注意は必要ですが、これだけ大規模に調査を行なっているデータは他にないので貴重なデータであります。

図1. 犬の動物病院への来院理由。アニコム損保株式会社の「家庭どうぶつ白書 2023」を元に筆者がグラフを作成。犬669,661頭(0~12歳)を対象とした調査結果。

図2. 猫の動物病院への来院理由。アニコム損保株式会社の「家庭どうぶつ白書 2023」を元に筆者がグラフを作成。猫202,191頭(0~12歳)を対象とした調査結果。

犬猫共に、嘔吐や下痢といった消化器疾患が1位となっています。そして皮膚病は、犬では2位・猫では3位と消化器疾患に次いで日常的にみられる病気であるということができると思います。皮膚病は、短期間に改善する場合もあれば、アトピー性皮膚炎のように根治することが難しく長期間付き合っていく病気もあります。また、皮膚リンパ腫のような命に関わる病気もあり、早期発見が必要となる場合もあります。

そのような背景から、なかなか治らない皮膚病で悩まれている飼い主様は多いです。愛犬・愛猫の「痒み」、「毛が抜ける」、「フケがでる」、「できものができている」といった皮膚のお悩みがあれば、是非お気軽にご相談ください。

参考文献

アニコム損保株式会社. “アニコム家庭動物白書 2023”.

https://www.anicom-page.com/hakusho/book/pdf/book_202312.pdf, (2024-12-14)

犬のアトピー性皮膚炎とは

犬にもヒトと同様にアトピー性皮膚炎が存在し、「遺伝的素因を有した炎症性・掻痒性アレルギー性皮膚疾患で環境抗原に対するIgEが関与する特異的な症状を認める」と定義されており、その有病率は10-15%と報告されています※1。

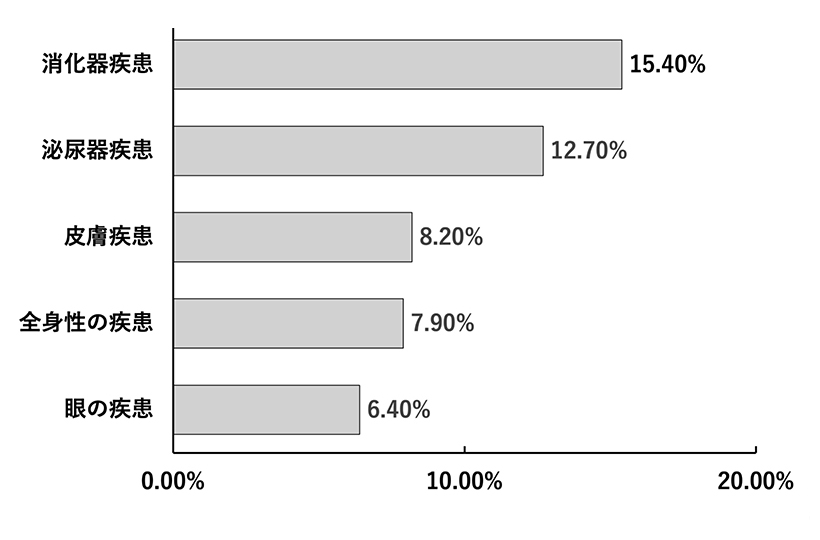

犬アトピー性皮膚炎の病態は、主にT細胞が引き起こす炎症性皮膚疾患であり、皮膚バリア異常、アレルゲン感作、皮膚細菌叢の異常などが関与しています(図)。

犬アトピー性皮膚炎の病態

これらの原因を背景として、皮膚の炎症や痒みが生じる。

現在の主な治療は、アレルゲンの回避、アレルゲン特異的免疫療法、そして炎症や痒みを抑える対症療法です※2。しかし、どの治療法も根本的な治療とはならず、生涯にわたる治療を要するケースがほとんどです。

そのため、アトピー性皮膚炎には最適な治療法が存在せず、一頭一頭の症状に合わせた治療が必要となってきます。

アトピー性皮膚炎の治療でお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。

参考文献

※1 Olivry T., Deboer D. J., Favort C., Jackson H. A., Mueller R. S., Nuttall T., Prèlaud P.; International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. 2010. Treatment of canine atopic dermatitis: 2010 clinical practice guidelines from the International Task Force on Canine Atopic Dermatitis. Vet. Dermatol., 21(3), 233-48.

※2 Marsella R. and De Benedetto A. 2017. Atopic Dermatitis in Animals and People: An Update and Comparative Review. Veterinary Sciences, 4(3), 37.

犬アトピー性皮膚炎の診断方法について

犬のアトピー性皮膚炎には、残念ながら決定的な検査が存在しません。そのため臨床的な診断によって行われ、病歴、臨床症状、そして類似した症状を示す痒みのある皮膚疾患の除外に基づいて行われます。

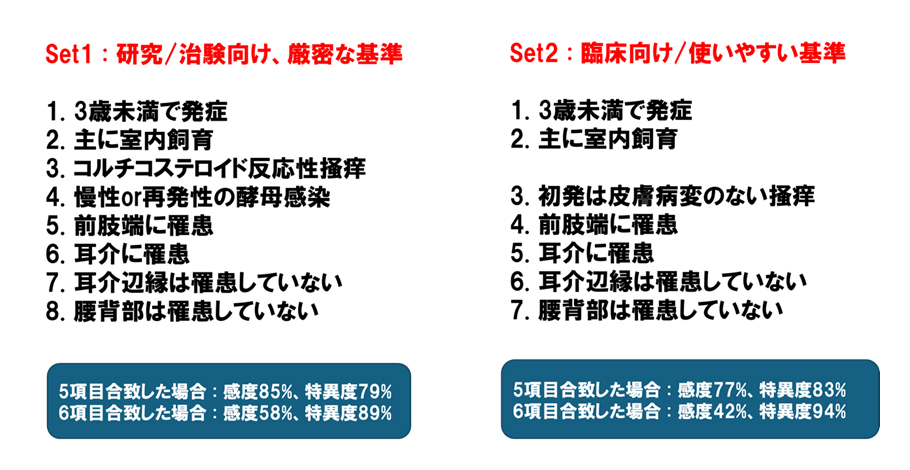

過去に犬アトピー性皮膚炎診断のための診断基準の作成が試みられましたが、現在まで完璧な診断基準は存在していません。いくつかの犬アトピー性皮膚炎の診断基準を比較検討した研究では、Favrotの診断基準が最も感度・特異度が高かったと報告されています。そのFavrotの診断基準では、8つの診断基準のうち5つが満たされた場合の感度が85%、特異度が79%でした(図1)※1。

図1. Favrotの診断基準。8つの診断基準のうち5つが満たされた場合の感度が85%、特異度が79%と報告されている。

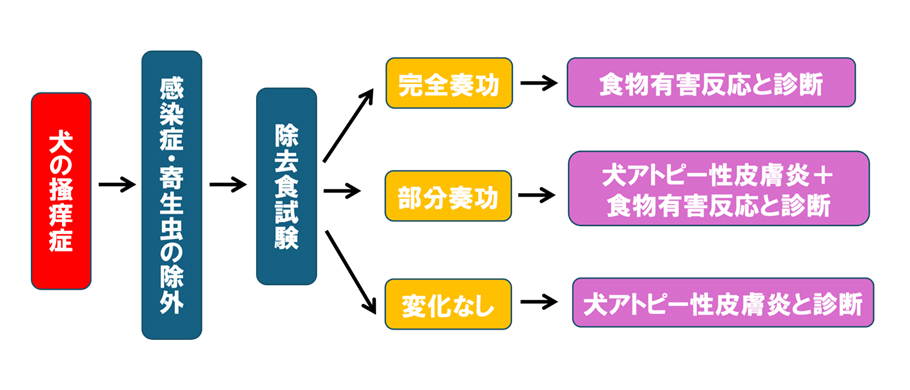

犬アトピー性皮膚炎診断ではまず、他の痒みを伴う皮膚疾患を除外する必要があります。アトピー性皮膚炎の主な症状は「痒み」であり、二次感染や外耳炎などの合併症も一般的であるので、幅広い疾患を鑑別しなければなりません(図2)。例えば通年性の痒みでは、疥癬、ニキビダニ症、皮膚糸状菌症、食物有害反応(食物アレルギー)などの痒みのある皮膚疾患を除外しなければなりません。特に、食物アレルゲンが皮膚炎や痒みに関与しているかを調べることは非常に重要です。なぜならば、原因となる食物を避けることで、臨床症状を大幅に軽減できる可能性が存在するからです。またあまり一般的ではありませんが、過敏症を伴う内部寄生虫、原発性脂漏症、皮膚リンパ腫、薬疹なども鑑別疾患に含まれます。

図2. 犬アトピー性皮膚炎の診断手順。診断は病歴、臨床症状、そして類似した症状を示す痒みのある皮膚疾患の除外に基づいて行われる。

初期の検査では、二次感染の診断のために細胞診検査、皮膚掻爬検査、真菌培養検査などを実施することが推奨されています※2。また、アレルギー検査は免疫療法に使用するアレルゲンの選択のために用いられますが、犬アトピー性皮膚炎の診断基準としては適さないとされています。アレルギー検査の有用性としては、①アレルゲン回避策の実施、②免疫療法に組み込むアレルゲンの選択として利用すべきであるとされています※2。

参考文献

※1Favrot C, Steffan J, Seewald W, Picco F. 2010. A prospective study on the clinical features of chronic canine atopic dermatitis and its diagnosis. Vet. Dermatol. 21(1): 23-31.

※2 Miller W.H., Griffin C.E. and Campbell K.L. 2012. Muller & Kirk’s small animal dermatology. 7th ed. Philadelphia, PA, USA: W. B. Saunders.

犬の除去食試験の実施方法

除去食試験とは

皆さんは、動物病院で「アレルギー食」を勧められたことはありませんか?

継続する皮膚の症状や消化器症状がみられる場合、食物アレルギー(食物有害反応)の可能性が考えられます。食物アレルギーの症状は、皮膚症状(顔、耳、足などの痒みや炎症)または消化器症状(軟便、下痢、嘔吐など)です。

そして、皮膚や消化器の症状が、食物と関連しているのかを確認する最善の方法は、アレルギー食を用いた食事療法の試験(除去食試験)を行うことです。

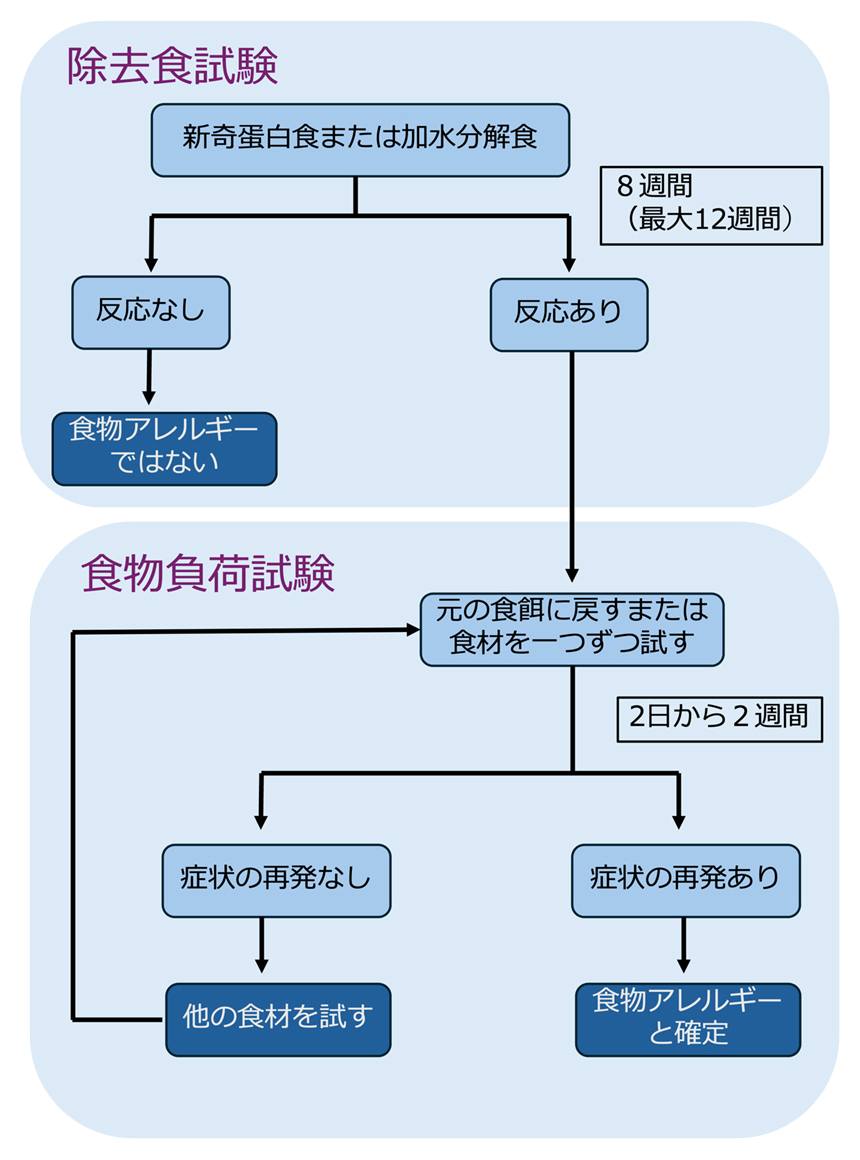

除去食試験は、犬が特定の食品成分にアレルギーがあるか否かを確認するものです。まず、アレルギー反応が消えるまでアレルギー食(療法食)または手作り食を用いて、食事からすべての可能性のあるアレルゲン(通常はタンパク質)を除去します。次に、可能性のあるアレルゲンを1つずつ食べさせることで、アレルギー反応が再び発生するかどうかを確認します(食物負荷試験)。問題となる食物を特定することができれば、今後はその食物のみを避けることで症状が落ち着くことが期待されます(図)。

除去食試験中に気をつけることとして、食餌以外から摂取するアレルゲン(アレルギーの原因物質)に注意する必要があります。例えば、歯磨き粉、経口投与される薬(タンパク質を含むフレーバーが付着していることが多いため)、サプリメントなどがあります。これらに対してアレルギー反応を起こしている可能性があるため、除去食試験の結果の解釈が複雑となります。

図. 食物アレルギーの診断方法。除去食試験および食物負荷試験の実施手順

除去食試験に用いる療法食について

除去食試験用の療法食には、新奇タンパク食と加水分解食があります。

新奇タンパク食は、犬がこれまで食べたことのないタンパク質源(理想的には炭水化物源)で構成される療法食です。そのため、今までにいたが食べた全ての食餌(犬用おやつや与えた人間の食べ物を含む)のリストを作成し、そこに含まれていないタンパク質で構成された療法食を選択します。

加水分解食は、犬の免疫系が認識できないほど細かく砕かれたタンパク質で特別に作られた療法食で、アレルギー反応を防ぐことが期待されます。大豆、サーモン、鶏肉など加水分解食には様々なタンパク源があるので、ある種類のタンパク源の加水分解食で効果がなかった場合には、他のタンパク源の加水分解食を試すこともあります。

犬が以前何を食べていたか分からない場合や思い出せない場合は、加水分解食が良いかもしれません。一方、価格や嗜好性から新奇タンパク食が選ばれる場合もあります。

食物アレルギーの診断におけるアレルギー検査の必要性について

食物アレルギーを判定する唯一の方法は、除去食試験であるとされています。多くの検査では、血液、唾液、毛皮からアレルゲンを特定できると宣伝されていますが、多くの研究で、これらの検査は正確にはアレルギーの診断ができないことが示されています※1。

すでに愛犬にアレルギー検査を行ったことがある場合は、その結果が正確ではない可能性があり、不必要に食物を避けている可能性があります。改めて、食物アレルギーを診断するために、除去食試験を実施することを検討しましょう。

除去食試験の期間実施について

除去食試験は通常少なくとも8週間実施しますが、改善の兆候はもっと早くみられることが多いです。下痢などの胃腸症状のある犬では、皮膚症状のある犬よりも早く改善し、多くの犬は 5 週目までに症状が改善します※2。

除去食試験で症状が改善した場合は、次のステップ (食物負荷試験) を実施するか、食物負荷試験を実施せずその除去食を与え続けるかを選択する必要があります。 食物負荷試験を実施しない場合には、食物アレルギーではない可能性が存在することに注意が必要です。つまり、何らかの理由(異なるタンパク源や異なる繊維の量など)でたまたま症状が改善された可能性が存在するのです。そのため、食物アレルギーと断定するためには食物負荷試験まで実施する必要があります。

食物負荷試験の実施方法について

除去食試験で症状が大幅に改善した場合は、次のステップとして以前の食事を与えて、アレルギーの徴候が再びみられるかを確認する(食物負荷試験)ことです。徴候の再発は、通常以前の食事を与えてから1〜3日で現れますが、最大2週間かかることもあります。徴候がみ再現された場合、再度同じ療法食を与えて症状が改善されれば、食物アレルギーと確定診断されます。

理想的には個々の食材を試して、犬にとってのアレルギーの原因となる食品を正確に特定することです。これは、療法食に一つの食材を少量加えて、アレルギー反応が再現されるか確認することで行われます。例えば、鶏肉を疑う場合には、食事ごとに少量の鶏肉を犬に与えて、犬にアレルギーの症状が再発しないかを観察します。

食物負荷試験で原因となる食材が判明した場合の対応について

食物負荷試験で原因となる食材を特定できたら、その食材を含まないフードに切り替えることができます。

しかし、後になってアレルギー症状が再発した場合は、食餌に原因となる食材が混入した可能性や、他の新たな食材に対する新たなアレルギーの可能性があります。

除去食試験で症状の改善がなかった場合の対応について

1回目の療法食でアレルギー症状がまったく改善しない場合は、別の新奇タンパク食または加水分解タンパク質食事を試すことを検討します。2回目の除去食試験後も症状が改善しない場合は、犬に食物アレルギーはなく、皮膚または腸の問題の他の原因であると判断します。

参考文献

※1 OLam ATH, et al. 2019. Assessment of the clinical accuracy of serum and saliva assays for identification of adverse food reaction in dogs without clinical signs of disease. J Am Vet Med Assoc. 255(7):812-816.

※2 Olivry T, Mueller RS, Prélaud P. 2015. Critically appraised topic on adverse food reactions of companion animals (1): duration of elimination diets. BMC Vet Res. 28;11:225.

除去食試験に関するFAQ

- 昔から同じフードを食べていますが、それでも食物アレルギーの可能性はありますか?また、嘔吐や下痢などの消化器症状はないのですが、それでも食物アレルギーの可能性はありますか?

-

食物アレルギーと診断された犬のほとんどは2年以上同じフードを食べ続けていたと報告されています。また、食物アレルギーでは消化器症状を伴わず、皮膚や耳にだけ症状が現れることもよくあります。

- 除去食試験中に与えてもいいおやつはありますか?低アレルギーのおやつなら大丈夫ですか?

-

微量であってもアレルギーを起こすことがあるので、除去食試験中におやつは与えるべきでないとされています。ただし、療法食専用に作られたおやつであれば大丈夫です。

- 動物病院で販売されている療法食でなく、ホームセンターで売っているフードを使用してもいいですか?

-

過去に多くの市販のフードで、ラベルに記載のない成分が検出されたと報告されました。その場合、それらの微量に含まれる成分に反応してしまう可能性があるので、除去食試験に使用するには適切ではありません。

- 果物や野菜なら与えても大丈夫ですか?

-

果物や野菜もアレルギーの原因になることがあります。

- グルテンフリーのフードは除去食試験になりますか?

-

グルテンに対するアレルギーがある場合を除き、有効ではありません。除去食試験を始める前に何に対してアレルギーがあるかを知ることは難しいので、除去食試験に適した療法食から始めた方がよいでしょう。

- 何故、除去食試験はこんなに長い期間かかるのですか?

-

除去食試験による食物アレルギーの診断は、4週間で約50%、8週間で約95%を診断できたと報告されています。このように犬の食物アレルギーでは、食物アレルゲンを除去した後、皮膚が正常に戻るまでには長い時間がかかります。

除去食試験を成功させるためのコツ

-

1

- ゆっくりと進めましょう

- 今までのフードから除去食試験用の療法食に切り替える時は、一気に切り替えないようにしましょう。1週間くらいかけて徐々に切り替えることが推奨されています。

-

2

- 療法食をおやつにする

- 今までのご褒美の代わりに、療法食を取り分けておくことでそれをおやつにして下さい。

-

3

- 療法食をあげるときには他の犬とは別にする(同居犬がいる場合)

- 同居犬がいる場合は、ご飯の時間を別にするか場所を別にして、除去食試験中に他の犬のご飯を食べないようにしましょう。

-

4

- 療法食をすぐに切り替えたりしない。また、複数の除去食を混ぜない。

- 療法食をすぐに他の療法食に切り替えたり、複数の除去食を使用すると食物アレルギーを見逃す可能性があります。

-

5

- 除去食試験を実施していることを周囲の人に伝える

- ご家族、ご近所の方、動物病院やペットホテルなどの関係者に、不用意におやつなどをあげないように除去食試験実施中であることを伝えておきましょう。

-

6

- 最後までやり抜く

- 食物アレルギーの有無を診断するために、最低8週間は除去食試験をやり遂げましょう。また、もし途中で他の食物を食べてしまった場合は、それを記録しておき試験は継続するようにしましょう。

-

7

- 分からないことは聞く

- 除去食試験中に分からないことがある場合は、かかりつけの動物病院や担当獣医師に聞くようにしましょう。

犬の膿皮症とは

膿皮症とは、皮膚の細菌感染を原因とする皮膚病で、犬では最も一般的な皮膚疾患の一つです。膿皮症は、皮膚の表面に感染する浅在性膿皮症と皮膚の深くまで感染する深在性膿皮症とに分類されますが、犬の膿皮症で多いのは表在性膿皮症で、特に毛穴に細菌感染を起こす表在性細菌性毛包炎というタイプが多いです。表在性膿皮症の原因となる細菌は、ほとんどがスタフィロコッカス・シュードインターメディウス(Staphylococcus pseudintermedius)と呼ばれる細菌で、これは元々犬の皮膚表面に常に存在しています。そして膿皮症の多くは、アレルギー(犬アトピー性皮膚炎や食物アレルギーなど)や内分泌疾患(甲状腺機能低下症や副腎皮質機能低下症など)などの何らかの基礎疾患が原因となって二次的に発症するとされています。

表在性膿皮症の症状は、初期には膿疱(膿が貯留した水泡)ができ、その後膿疱が破裂し、限局性の脱毛がみられるのが特徴です。短毛種の犬では、脱毛が「虫食い」状に斑状に起こり、小さな毛束が逆立ったり、白い毛が赤褐色に変色したりすることがあります。

診断

他の疾患を除外し、病変部からの細胞診で好中球と細菌(球菌)を検出することで診断されます。また必要に応じて、細菌培養を行い抗菌薬が効くかを調べる感受性試験を行う場合もあります。

鑑別疾患として、ニキビダニ症、皮膚糸状菌症、疥癬、自己免疫性皮膚疾患などがあります。

治療

症状が比較的軽い場合には薬用シャンプー(クロルヘキシジンなどの成分を含有)や抗菌作用のある外用薬を用いて治療し、重症の場合やシャンプーや外用薬に反応がない場合には、抗菌薬を用いて全身的に治療を行います。抗菌薬は通常3~4週間使用し、症状が消失した後も1週間投与を継続することが推奨されています。

また、膿皮症を引き起こしている基礎疾患がある場合には、それを特定し治療する必要があります。

治療を早期に中止した場合や治療量以下の量の抗菌薬を投与した場合、そしてフルオロキノロン系抗生物質が使用された場合などでは、細菌が耐性を獲得することがあります。例えば、アメリカの皮膚科専門施設で行われた細菌培養検査の50%以上でメチシリン耐性ブドウ球菌が検出されたとの報告もあります。このように抗菌薬の投与でも症状が改善しない場合には、細菌培養検査と感受性試験を実施します。

基礎疾患が適切に治療されていれば、予後は良好です。